総合母子医療センターの紹介

総合母子医療センターは、妊娠、出産から新生児および思春期までの小児に対し、安心して産み育てることができる場を提供するため、高度な医療を24時間体制で行う施設で、女性と子どもに対する総合的なチーム医療を行っていきます。

早産予防などの妊娠管理や帝王切開などの緊急手術に対応する母体・胎児集中治療室(MFICU)を含む産科病棟と、低出生体重児等への高度な医療を行う新生児集中治療室(NICU)を含む新生児病棟、周産期外来(産科・助産外来、新生児外来)および小児病棟を含めた総合的な医療センターで、産科、新生児科、小児内科、小児外科で構成されています。

周産期部門は「総合周産期母子医療センター」の認定を受けており、集中胎児監視システムや新生児呼吸循環維持装置などの最新の医療機器を備えた集中治療室では、24時間体制で医師、看護師、助産師等が常時待機するとともに、地域周産期母子医療センター病院と連携した周産期緊急情報システムにより空床等の情報提供を行い、ヘリコプターやドクターカーによる遠隔地からの緊急搬送など、母体・新生児の搬送体制も整えています。

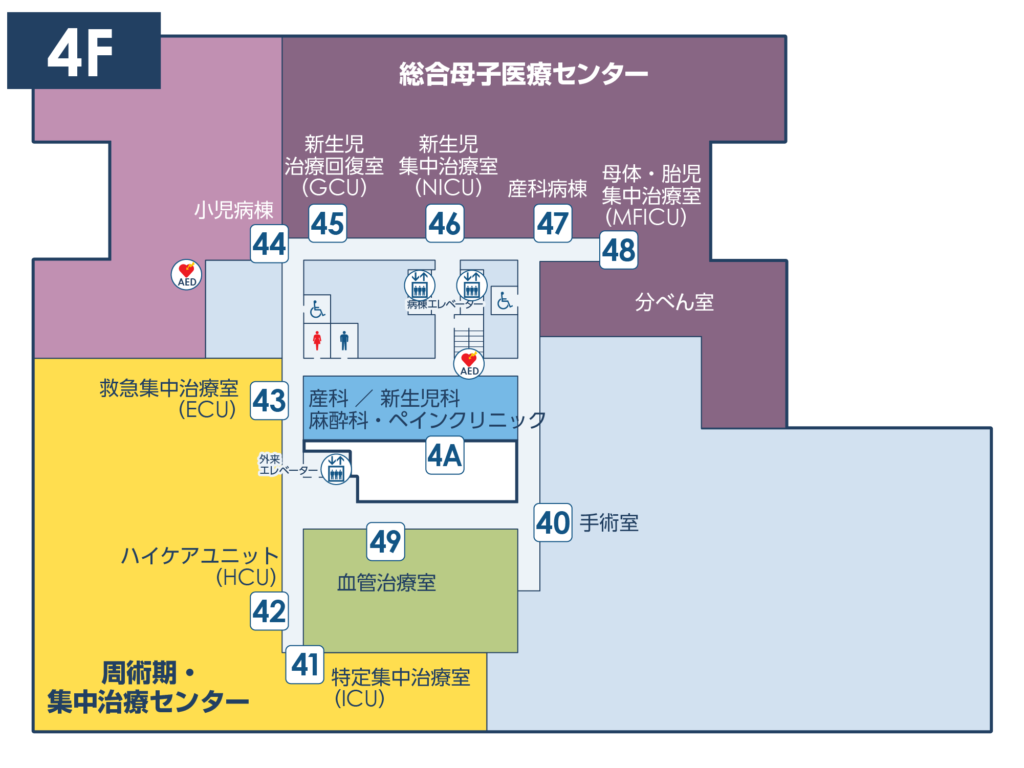

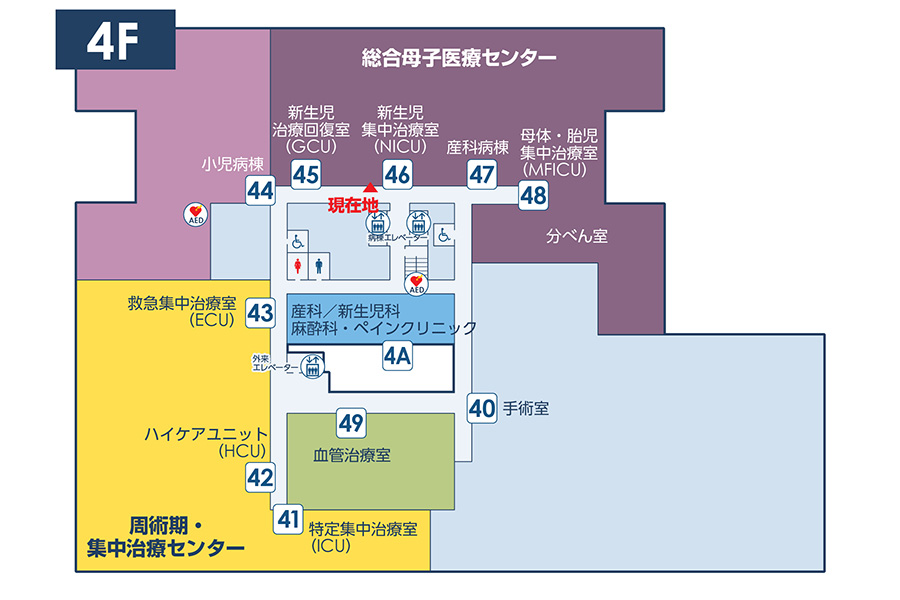

さらに、母体・胎児・新生児から乳幼児期、学童・思春期へと一貫した治療を行うため、同じフロアにこれらの病棟を配置しました。また緊急手術や小児の集中治療にも対応できるよう、総合母子医療センターを手術室や集中治療室(ICU)と同じフロアに一体的に整備することで、状態が不安定で急変しやすい入院中の妊婦や小児にも迅速な対応が可能となっています。

総合母子医療センターを手術室、小児病棟と同じフロアに配置

- 産科医師と小児科医師が連携して取り組みます。

- 医師は出産前から胎児の状況を適切に把握できます。

- 緊急手術後の新生児にも迅速に対応することができます。

関連する診療科・部門

新生児集中治療室(NICU)の紹介

当NICUは、石川県の医療機関と連携し、高度な医療を必要とする低出生体重児、新生児に対し、一貫した高度専門医療を行なっています。又、母乳育児を推進しています。

当NICUは昭和56年6月に旧病院新館の建設時に開設されました。以来、北陸で新生児集中治療の設備を有する施設として年間150~200人の早産・低出生体重児や病気の新生児の治療を行ってきました。県内だけでなく、各県にNICUが整備される前までは福井県や富山県からもドクターカーにて新生児を搬送し治療に当りました。平成13年には防災ヘリによる空路での搬送体制も整備され、現在は当院のドクターヘリに引き継がれ、能登北部からの新生児を搬送しています。平成17年10月には「総合周産期母子医療センター」の認可を受け、NICU9床、GCU16床に整備し、小児科医を新生児科と小児内科に分けて専任の新生児科医を配置して医療の高度化に対応しています。平成23年4月にはNICUを12床、平成30年1月にはGCUを18床に増床しました。集約化される周産期・新生児医療に対応、安心して産み育てることができる病院を目指しています。

NICU紹介

| ベッド数 | NICU特定12床 GCU18床(計30床) ※ Neonatal Intensive Care Unit、 Growing Care Unit |

|---|---|

| スタッフ | 新生児科医師 5名 小児内科医師 5名 小児外科医師 3名 臨床心理士 1名(非常勤) 看護師 43名 |

| 看護体制 | NICUとGCUの2つのチーム 3交代制、夜勤はNICU4名GCU2名の計6名 |

| ドクターカー | 要請があれば、医師と看護師が石川県内の施設へ赤ちゃんを迎えに伺います。 病院の専用車です。 |

| ドクターヘリ | 能登北部(輪島、珠洲)からの要請があれば飛行します。 石川県の防災ヘリ(はくさん)を使っています。 |

NICUの風景(2018年1月)

新生児集中治療室(NICU)は4階に集中治療センターや手術室と同一フロアーに整備された「総合母子医療センター」の中心にあります。

NICUの入り口です。

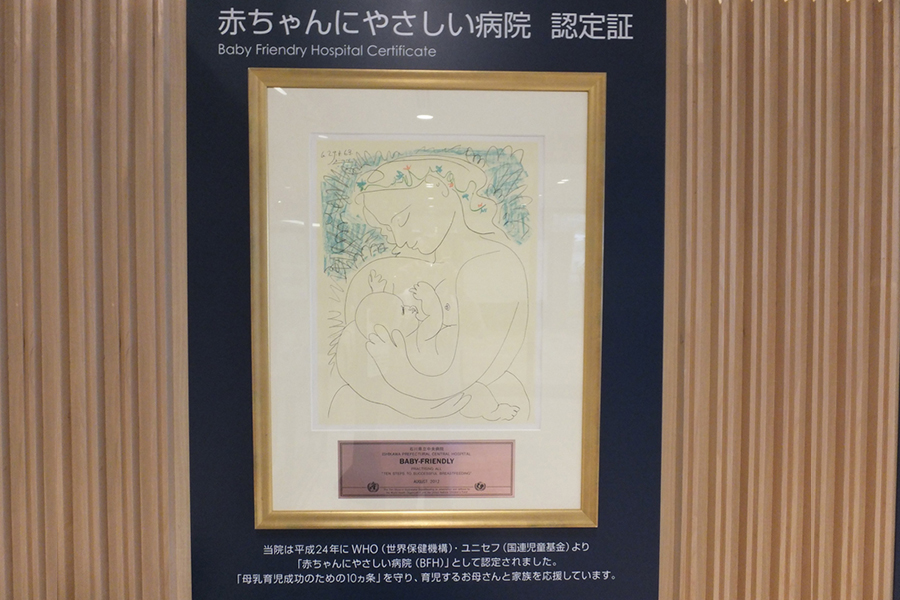

当院は2013年にWHO・ユニセフから「赤ちゃんにやさしい病院」(BFH : Baby Friendly Hospital)に認定されており、24時間、いつでも面会が可能です。

NICUの様子です。赤ちゃんに強い光が当たらないよう、保育器にはカバーが架けられています。

NICU内の検査室で新生児科医が血液ガス分析などの検査も行い、リアルタイムでの検査や処置を可能にしています。

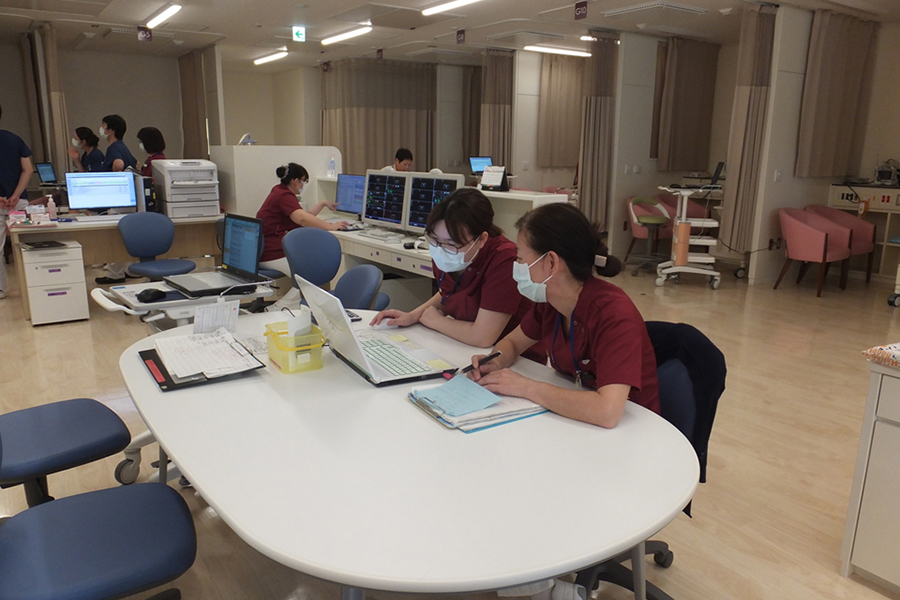

NICUに隣接した新生児治療回復室(GCU)で朝の回診を行っています。

GCUで看護師が申し送りをしています。

GCUは赤ちゃんと母親(家族)のプライバシーに配慮した構造になっています。

ドクターカーで新生児搬送に向かうところです

能登北部には防災ヘリで向かいます

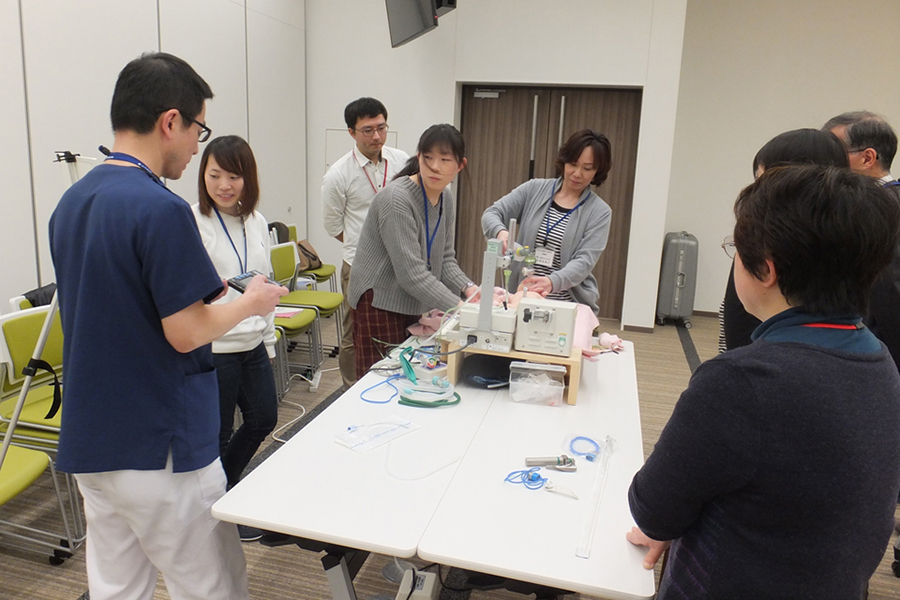

当院は日本周産期新生児医学会の新生児蘇生法トレーニングセンターとして認定されています。

県内外の応募者に対し、新生児蘇生法(NCPR)講習会を開催しています。

NICU年表

| 1976年 | 6月 | 新病院に移転し、小児病棟に未熟児室15床併設(大木部長) | |

|---|---|---|---|

| 1980年 | 9月 | ドクターカー導入 | |

| 1981年 | 6月 | NICU開設 25床、医師4人、看護婦24人(3人夜勤) | 56豪雪 |

| 1983年 | 4月 | 久保医師(現副院長、母子センター長)着任 | |

| 1984年 | NICU内での肺理学療法導入 | ||

| 1988年 | 人工サーファクタント気管内注入療法認可 | オーケストラアンサンブル金沢結成 | |

| 3月 | 第1回北陸未熟児・新生児懇話会主催 | ||

| 1990年 | 10月 | 2代目ドクターカー | |

| 1993年 | HFO、レーザー光凝固術導入 | ||

| 1996年 | 大きくなれ未熟児総合ケア推進事業開始 (現在は「健やか妊娠育児支援強化事業」に発展) | ||

| 1999年 | 10月 | 新生児特定集中治療室6床認可(NICU6床、GCU19床) | 有珠山噴火 |

| 2000年 | 1月 | 大木前部長退職 | 2千円札発行 |

| 3月 | 3代目ドクターカー | ||

| 5月 | 脳低温療法開始 | ||

| 2001年 | 3月 | NICUの愛称に「バンビ」 | ユニバーサルスタジオジャパン開園 |

| 2003年 | 8月 | NICU改修のため、仮設病棟に移転 | |

| 2005年 | 10月 | いしかわ総合母子医療センター オープン 総合周産期母子医療センターに指定 NICU 9床、GCU 16床 センター長に久保 実 新生児治療室長に上野 康尚就任 | 愛・地球博 |

| 2009年 | 12月 | 上野 康尚 日本周産期・新生児学会専門医(新生児)認定 | |

| 2010年 | 5月 | NO導入 | |

| 2011年 | 4月 | NICU12床に増床 | 東日本大震災(2011.3.11) |

| 2011年 | 4代目ドクターカー | ||

| 2018年 | 1月 | 新病院移転 総合母子医療センターに改名 NICU 12床、GCU 18床に増床 | |

| 2018年 | 9月 | ドクターヘリ運航開始 |

赤ちゃんにやさしい病院【BFH】

総合母子医療センターは「赤ちゃんにやさしい病院」に認定され「思いやりの心」「やさしい気持ち」を育めるケアを提供したいと取り組んでいます。

以前、産科病棟では赤ちゃんは新生児室で過ごし母子別室でした。退院後はじめて一緒に過ごすことで不安になり「赤ちゃんが泣きやまない」「くしゃみをする」などの電話相談がよくありました。

生まれた直ぐから母と子が一緒に過ごすことの大切さに気づかされ、安心して母子同室ができるよう「赤ちゃんにやさしい病院」を目指しました。

これまで継続して「母乳育児成功のための10か条に沿ってやさしい環境を提供するため医師、助産師、看護師、薬剤師、放射線技師、栄養士など職員全員で対応しております。

ちいさな尊い命に触れたとき「やさしく、思いやりのある子に育ってほしい」と多くの人が願います。母がわが子を抱き寄せおっぱいを含ませる、赤ちゃんの肌に触れることで“いとおしい、大切にしたい”感覚が芽生えてきます。

母乳育児を通して大切にしたいこと

“抱っこしておっぱいを飲ませ、命と命のつながりを感じましょう”

“愛し愛される存在は人間を信頼する力を育んでいきます

“母となる悦びに満ち思いやりの心、やさしい気持ちを伝えていきましょう

母子、父子、ご家族ひとり一人を尊重し思いやりのこころを持って24時間いつでも最善のケアが提供できるように努めてまいります。

どうぞよろしくお願いいたします。

当院の母乳育児の基本方針

1.母乳育児についての基本方針を文章にして、お母さんと赤ちゃんのお世話するすべての保健医療スタッフがいつでも確認できるようにしています

- 母乳育児の基本方針は母乳育児率に関するデータを参考に定期的に評価しています

2.この方針を実践するため必要な知識・技能・実践方法をお母さんと赤ちゃんをお世話するすべての保健医療スタッフに教育しています

3.妊娠中から母乳で育てる大切さを一緒に考えていきましょう

- すべての妊婦に母乳育児の利点とその方法に関する情報提供を行います

- お母さんと赤ちゃんは同室しているため、面会制限をしています

4.出生後は早期にお母さんと赤ちゃんの肌と肌の触れ合いをし、赤ちゃんが欲しい時におっぱいをあげれるようにお手伝いします

- 帝王切開時でも児の状態が安定後、手術台でスキンシップをはかれるようお手伝いしています

5.入院中は母乳が上手く飲ませることができるよう、お母さんと赤ちゃんをお手伝いします

もし赤ちゃんと離れなければならない時は母乳の分泌維持の方法を説明します

- 終日母子同室をすすめ、お母さんと赤ちゃんが一緒にいられるようにしています

- 赤ちゃんが欲しがる時に授乳ができるようお手伝いしています

- お母さんが母乳育児への自信を高めることができるよう、個別的なかかわりを行います

6.赤ちゃんにやさしいケアを行っています

- 医学的に必要がない限り母乳以外の栄養・水分の補足は行いません

- 赤ちゃんの健康状態は基準に沿って把握し必要時 小児科医師と連携しています

- 母乳で育てている赤ちゃんにゴムの乳首とおしゃぶりをあたえません

7.退院後もお母さん、赤ちゃん、家族の皆が安心して母乳育児が続けていけるよう支援しています

- 退院後希望あれば母乳外来を受診できるよう勧めます、また母子の状況により地域センター・母乳育児支援グループを紹介します

- 1ヶ月健診時又はそれ以降も、心配事や困ったことがあればご相談してください

- 赤ちゃんがNICU退院時には希望により母乳外来で継続した支援を行います

8.母乳代替品のマーケッティングに関する国際基準(WHOコード)を守ります

- 母乳代替品を宣伝・広告はしません、無料のサンプルを配布しません

- 人工保育を理想化する言葉や絵は利用しません

母乳育児成功のための10ヵ条(WHO・ユニセフによる共同声明)

- 1a.母乳代替品のマーケティングに関する国際規準(WHOコード)と世界保健総会の決議を遵守する

- 1b.母乳育児の方針を文章にして、施設の職員やお母さん・家族にいつでも見られるようにする

- 1c.母乳育児に関して継続的な監視およびデータ管理のシステムを確立する

- 2.医療従事者が母乳育児支援に十分な知識、能力、技術を持っていることを確認する

- 3.すべての妊婦・その家族に母乳育児の重要性と方法について話し合いをする

- 4. 出生直後から、途切れることのない早期母子接触をすすめ、出生後できるだけ早く母乳が飲ませられるように支援する

- 5. お母さんが母乳育児を始め、続けるために、どんな小さな問題でも対応できるように支援する

- 6.医学的に必要がない限り、母乳以外の水分、糖水、人工乳を与えない

- 7.お母さんと赤ちゃんを一緒にいられるようにして、24時間母子同室をする

- 8.赤ちゃんの欲しがるサインをお母さんがわかり、それに対応できるように授乳の支援をする

- 9. 哺乳びんや人工乳首、おしゃぶりを使うことの弊害についてお母さんと話し合う

- 10. 退院時には、両親とその赤ちゃんが継続的な支援をいつでも利用できることを伝える

母乳育児推進委員会

当院では、産婦人科・小児科・栄養管理室・薬剤部・外来など多職種が集まり、母乳育児推進委員会を立ち上げ活動しています。

母乳育児に関する勉強会・講演会なども行っています。『おっぱいだより』で紹介していますのでご覧ください。

関連ページ

アーカイブ

医師紹介

日本産科婦人科内視鏡学会 技術認定医(腹腔鏡)

日本がん治療認定医機構 がん治療認定医

石川県医師会 母体保護法指定医

石川県災害小児周産期リエゾン

日本生殖医学会

日本婦人科腫瘍学会

日本産婦人科手術学会

日本癌治療学会

日本緩和医療学会

AAGL

ASRM

日本産科婦人科学会 指導医・専門医

日本産科婦人科内視鏡学会 技術認定医(腹腔鏡・ロボット)・技術審査委員 認定医

石川県医師会 母体保護法指定医 認定医

日本産婦人科遺伝診療学会 認定医(周産期)

石川県災害小児周産期リエゾン

日本産婦人科手術学会

日本婦人科ロボット手術学会

日本内視鏡外科学会

日本胎児心臓病学会

日本遺伝カウンセリング学会

日本婦人科腫瘍学会