脳神経外科の紹介

- 脳神経外科は、中枢神経系疾患の中でも主に外科的治療を必要とする疾患全般を対象に治療を行っております。

- 主な対象領域

- 脳卒中(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血)

- 脳腫瘍

- 頭部外傷

- 機能的疾患(顔面痙攣・三叉神経痛)

- 水頭症

- 小児脳神経疾患

- 脊髄疾患

- 開頭手術、血管内治療、内視鏡手術など、疾患や患者さんに応じた最適な治療方法を選択し、適切な治療を適切なタイミングで行うことを心がけています。

- 最新の血管撮影装置を使用した脳血管内治療を積極的に行っています。急性期脳梗塞に対する血栓回収術にも迅速に対応する体制を整えています。

- 術中神経モニタリングやナビゲーションシステムなどを駆使し、安全で確実な手術を行っています。ハイブリッド手術室で開頭手術と血管内手術(脳血管撮影)を一度の手術で行うことが可能であり、難しい複雑な血管病変などにも適切に対応しています。

- 当院は3次救急病院であり、救命救急センター(救命救急科)と密接に連携しながら、緊急を要する中枢神経系疾患の手術に24時間体制で対応しています。

診療内容・特徴

脳血管障害

脳血管障害は癌や心臓病とあわせて日本人の三大死因と言われています。また、麻痺や言語障害が後遺症となり介護が必要になることもあります。

脳血管障害は脳卒中とも呼ばれ、くも膜下出血、脳出血、脳梗塞の3つに分けることができます。当院にも様々な脳卒中の方が入院され、主に手術加療が必要になるものを脳神経外科にて治療を行っています。

また、このような急性発症の脳血管障害以外にも、もやもや病、脳動静脈奇形、硬膜動静脈瘻といった脳血管の疾患に対しても治療を行なっています。

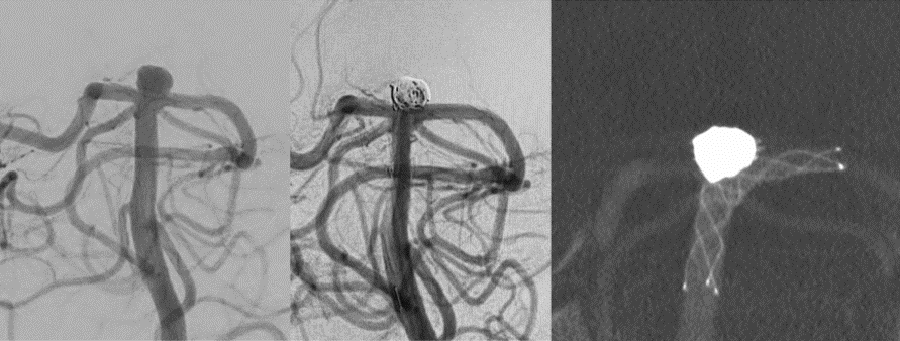

くも膜下出血

くも膜下出血は脳動脈瘤の破裂により起こります。くも膜下出血を発症すると、死亡率は30-40%、後遺症が残る場合が30%程度といわれ、非常にこわい病気です。破裂を繰り返すことで予後が悪化します。再破裂を防ぐ方法は2種類あり、ひとつは開頭クリッピング術、もうひとつは脳動脈瘤瘤内塞栓術(血管内手術)です。

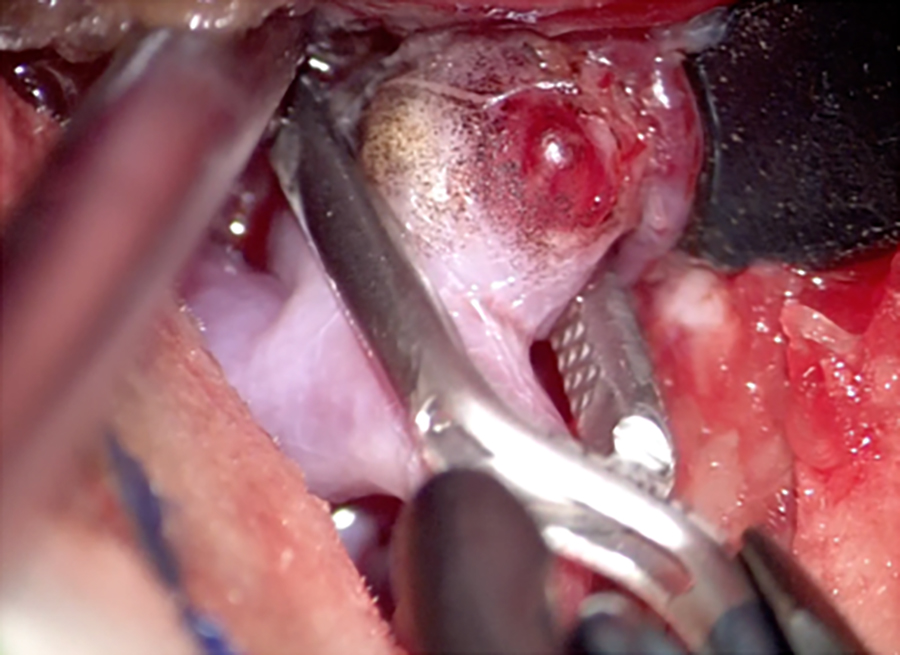

開頭クリッピング術

全身麻酔下で開頭を行い、手術顕微鏡を用いて脳動脈瘤に到達し、瘤の頸部にチタン製のクリップをかけて瘤内への血流を遮断します。開頭術という比較的体への負担が大きな手術ですが、クリップが正しくかかれば再破裂の可能性はほぼなくすことができる治療です。

脳動脈瘤頸部クリッピング術

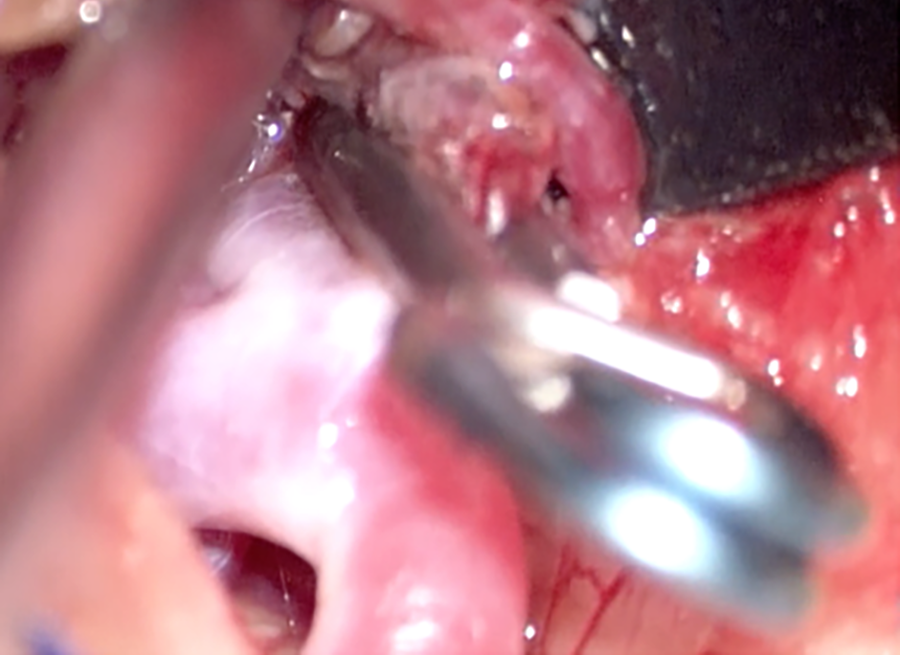

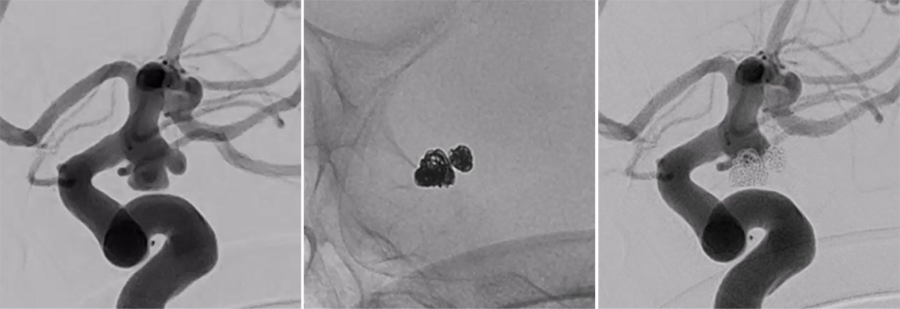

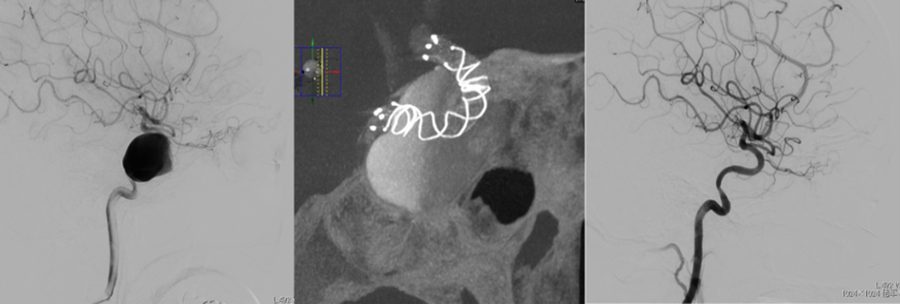

脳動脈瘤瘤内塞栓術(血管内手術)

細いカテーテルをいれて、脳動脈瘤まで届かせます。そのカテーテルを通してプラチナ製のコイルを瘤内に送り、瘤腔をコイルで埋めてしまうことにより血液を入らなくして破裂を防ぎます。この治療方法の最大の利点は、開頭を行わなくて良いので体への負担が小さく、リハビリテーションへの移行が早いことです。

当院では、どちらの治療も常時施行可能です。動脈瘤の形態や、周囲血管との関係を検討し、患者さんごとにより確実で安全な適切な治療方法を選択して治療にあたっています。

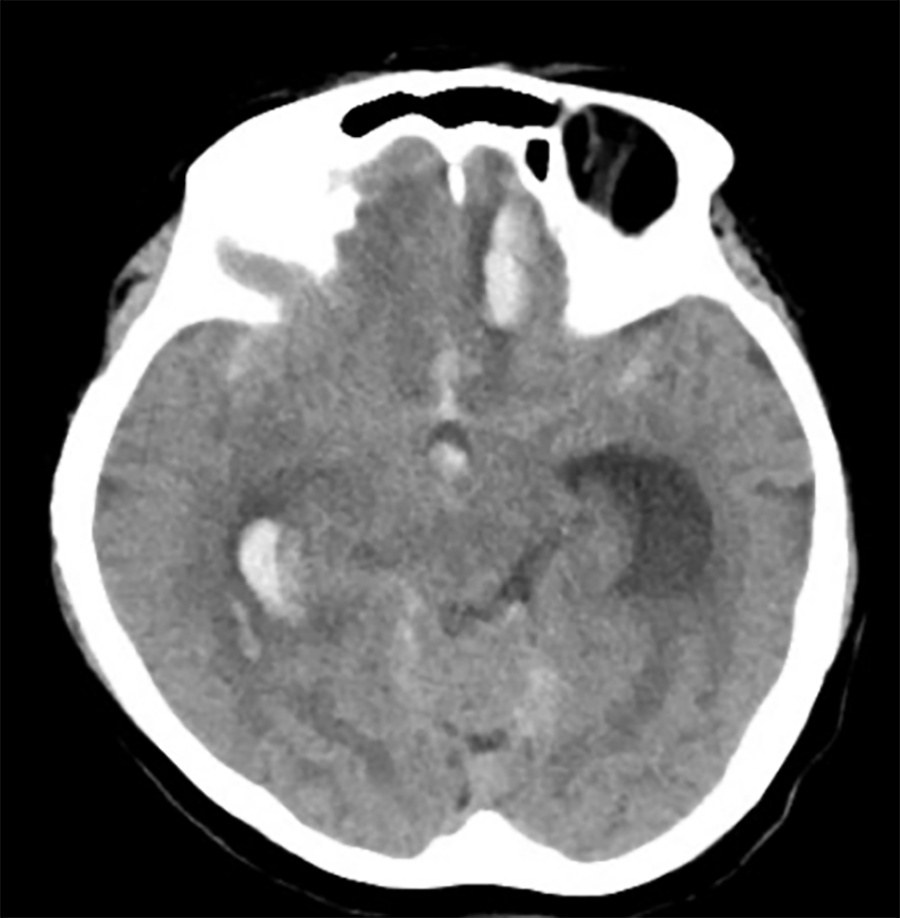

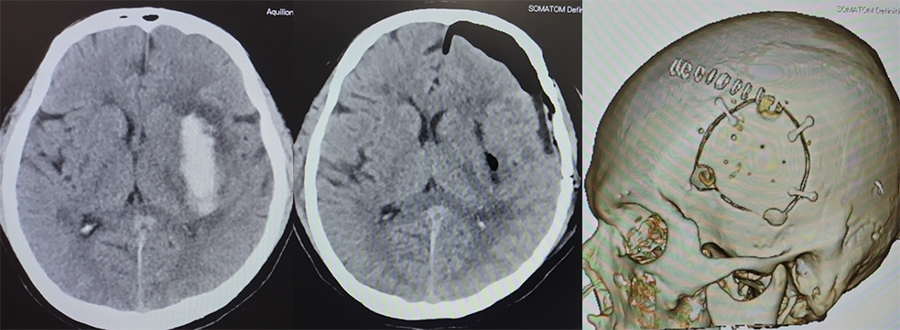

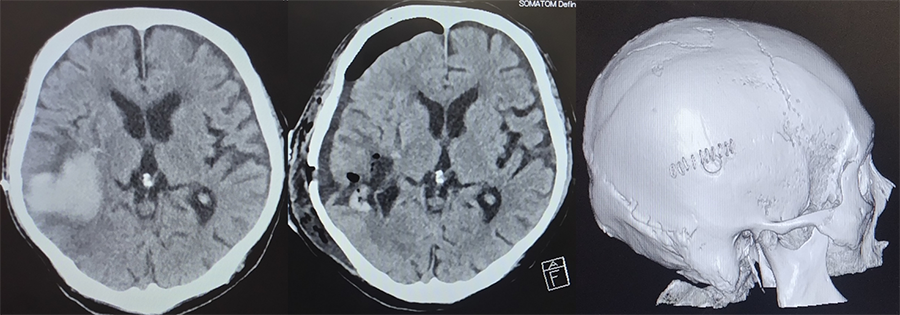

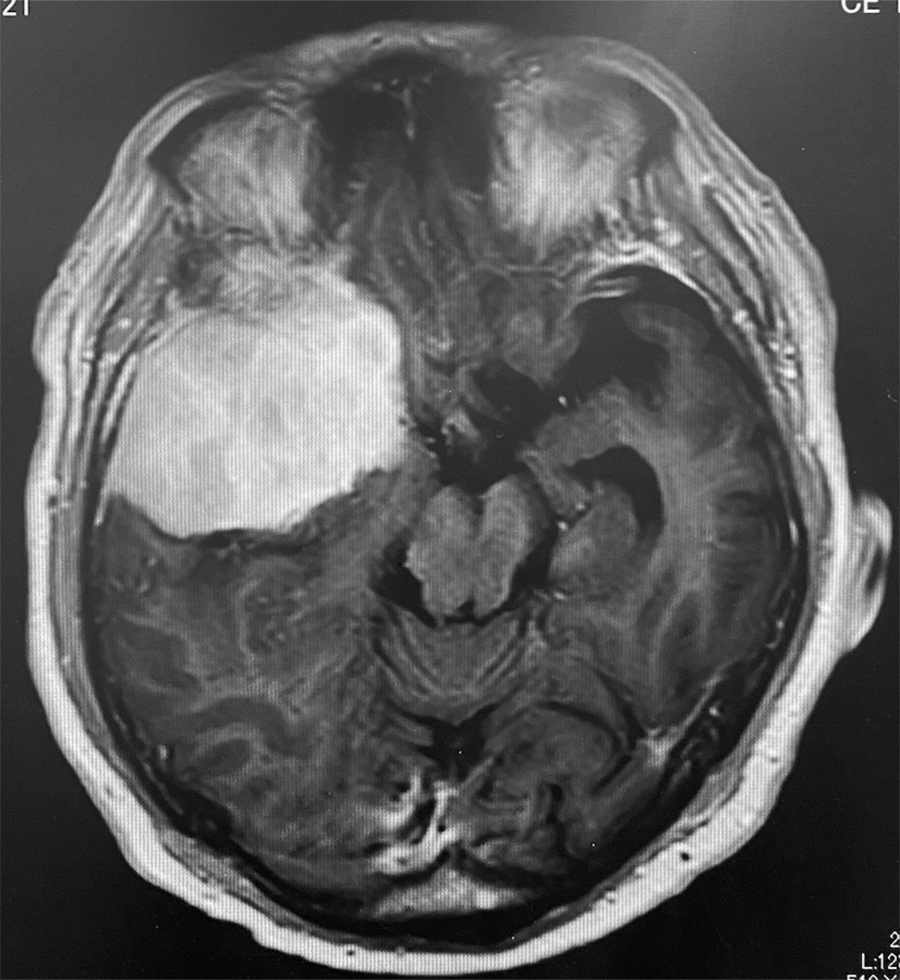

脳出血

脳出血の大部分は、高血圧が原因です。脳出血は脳実質の中に出血をおこし、出血した部分の脳は傷んでしまいます。傷んだ部位に応じた症状がでます。具体的には手足の運動麻痺やしびれ、言語障害、視野障害、認知機能低下などですが、出血が非常に大きい場合は意識障害を呈し、生命の危機が生じることがあります。患者の状態、血腫の大きさや部位から手術の適応を判断します。従来の開頭法と、より小さい穴で済む内視鏡を用いた血腫除去を症例によって使い分けています。大きな出血ほど脳の傷みも強く、血腫を取り除いても麻痺などの障害が残る可能性が高いのが現状です。当院では、術後はなるべく早期にリハビリを開始して、機能回復に努めています。

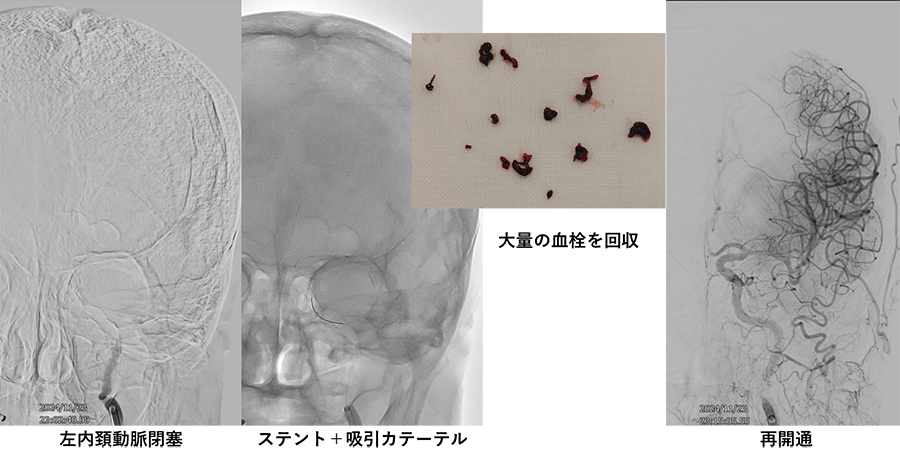

脳梗塞

脳の血流が何等かの原因で途絶えることにより、血流が途絶えた部位の機能が失われます。梗塞が完成した脳組織は血流が再開しても機能を回復させることは困難です。しかしながら比較的短時間に血流を再開させることができれば、脳梗塞にならないか、なったとしても梗塞の範囲を狭くすることができます。血栓が原因で血流が途絶えた場合の代表的な治療法はtPA静注療法と血栓回収療法の2つです。

tPA静注療法

発症から原則4.5時間以内に、tPA(組織型プラスミノーゲンアクチベーター)という血栓を溶解する薬を点滴で注射するだけで、つまった血管が再開通し、脳梗塞になることを防ぐことができます。

血栓回収療法

tPA静注療法は日本では2005年より行われるようになりました。この治療により劇的な改善を示す患者さんもでてきました。しかし、比較的太い脳血管がつまると、tPAの注射だけではなかなか再開通しないこともわかってきました。実際、脳に入るもっとも太い内頚動脈が詰まると、tPA治療で再開通するのは10%前後しかないと言われています。そこで、血管内手術により脳血管をつまらせた血栓を機械的に取り出す取り組みが始められ、2015年には、tPA静注療法に加えて血管内治療で血栓を取り出すと、患者さんの予後が明らかに良くなることが示されました。どちらの治療も時間との戦いです。血栓回収療法は、MRIなどの評価でまだ脳梗塞が完成しておらず、救える脳があると判断されれば、多少時間がたっていても治療を行う場合があります。

当院では、脳血管内治療専門医が3名常勤しています。24時間365日血栓除去療法がすみやかに行える体制が整い、石川県内でも多くの血栓回収治療を行う施設です。

未破裂脳動脈瘤

脳ドックや、頭蓋内検査(CT、MRI)で、破裂していない脳動脈瘤(未破裂脳動脈瘤)が発見されることがあります。未破裂脳動脈瘤全体でみると、破裂率は年間1%以下と言われており、見つかったからといって全例で治療を行う必要はありません。ただ、瘤が大きかったり、形がいびつだったり、破裂しやすい部位にあったりする場合には、患者さんと相談のうえ破裂予防の治療を行う場合があります。破裂脳動脈瘤と同じように、開頭クリッピング術か、血管内手術かどちらかで治療が行われます。くも膜下出血をおこした破裂脳動脈瘤に対する血管内手術では、一般的に瘤内にコイルをつめる治療(瘤内塞栓術)のみが行われますが、未破裂動脈瘤の場合は、ステント併用治療や、最近ではフローダイバーターによる治療が行われています。

ステント併用の瘤内塞栓術

瘤の入り口が広く、瘤内にコイルをいれても出てきてしまう形状の動脈瘤には、ステントをおいて治療を行います。ステントを置くことによって瘤の間口を狭くすることができ、コイルを安定して置くことができます。

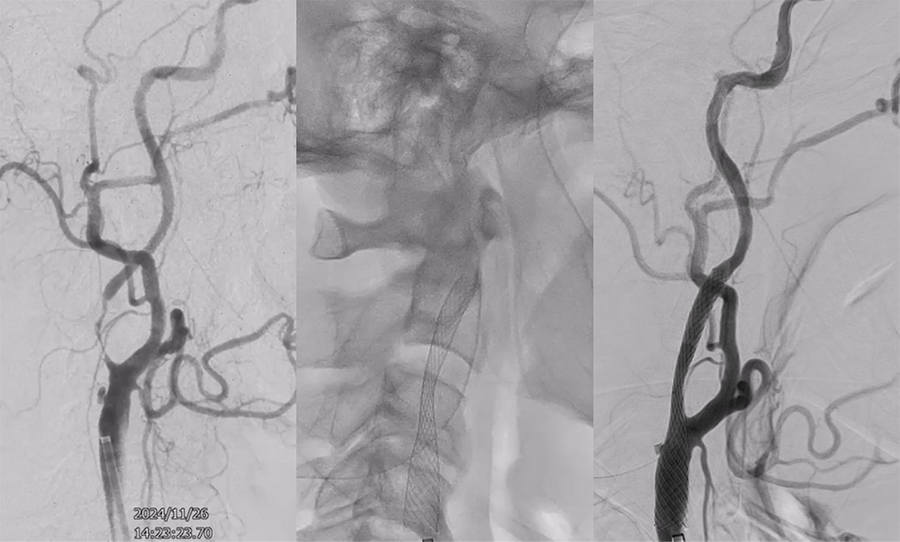

フローダイバーター治療

さらに最近は、瘤内にコイルをおくことなく瘤を血栓化させる治療が行われるようになりました。フローダイバーターという、非常に網目の細かいステントを瘤ができている動脈におくと、瘤内への血流が減少し、徐々に血栓化が進み、最終的には瘤は縮小していきます。動脈瘤の中にカテーテルやコイルを入れることなく治療ができること、母動脈を温存できること、など利点の多い治療です。

頚部内頸動脈狭窄

脳梗塞の原因のひとつとしてアテローム血栓によるものがあります。代表的なものは、頚部の内頚動脈にプラーク(粥腫)が形成され、内頚動脈が閉塞したり、狭窄部位で形成された血栓が脳内にとんだりして脳梗塞をおこします。高度の内頚動脈狭窄に対しては、内頚動脈内膜剥離術や、頚動脈ステント留置術が行われます。

脳腫瘍

脳腫瘍の発生頻度は概ね10万人当たり10人と言われており、石川県の人口に換算すると県内で年間100人程度の発生頻度になります。脳腫瘍は頭蓋内から発生するもの(原発性脳腫瘍)と多臓器から転移したもの(転移性脳腫瘍)の大きく2つに分類されます。原発性脳腫瘍は、さらに脳実質発生と脳実質外発生に分けられ、前者の代表的なものとしては神経膠腫(グリオーマ)、後者では髄膜腫が挙げられます。

脳神経外科の役割は腫瘍を安全かつ最大限摘出することです。そのために、症例によってはナビゲーションシステムや術中神経モニタリングを併用し脳機能温存に留意しながら手術を行います。また、髄膜腫のように血流豊富な腫瘍の場合は、術前に腫瘍栄養血管塞栓術(血管内治療)を行い、血流を抑えた状態で安全に手術をすることができます。

腫瘍の種類によっては術後の追加治療(放射線治療、化学療法)が必要になることがありますが、放射線治療科や当該科と連携しながら適切な治療を行います。

神経膠腫においては、近年これまでの病理学的診断だけでなく分子学的診断が重視されるようになっています。また特別な手術手技(覚醒下手術)が必要になる場合があります。脳腫瘍のなかでも下垂体やその周辺から発生する腫瘍の場合は、内視鏡下で経鼻的にアプローチして摘出することが主流ですが、特別な技術と経験が必要です。これらの腫瘍では、必要に応じて連携している施設に適切にご紹介いたします。

顔面痙攣および三叉神経痛

顔面痙攣は片側の顔面(眼瞼、口角)に自分の意志とは関係なく痙攣が生じる疾患です。痙攣の程度が強くなると、常に痙攣するため日常生活(特に人と対面で接する職業の方)に支障が出ます。

三叉神経痛は、片側の顔面に突発的な電撃通(錐でえぐるような痛み)を生じる疾患です。三叉神経痛は人間が経験しうる最も強い疼痛の1つと言われています。痛みは洗顔や食事、歯磨きなどで誘発され、痛みが激しい場合は食事もままならず急激な体重減少を来す場合もあります。

この2つの発生機序は共通しており、顔面神経や三叉神経が脳幹から出る部位で圧迫されることで生じます。圧迫の原因は大部分が正常血管ですが、まれに腫瘍や炎症の場合もあります。顔面痙攣にはボトックス注射という選択肢がありますが、数カ月に1回継続する必要があります。三叉神経痛は神経痛に対する薬剤(カルバマゼピン)の内服で改善することもありますが、副作用として眠気が強くなる場合があります。これらの疾患は生命に関わるわけではありませんが、前述の注射や内服療法はあくまで対処療法であり、日常生活に支障をきたしている場合は手術で根本的に治療するのが望ましいと考えます。

圧迫血管を神経から離す手術を行いますが、顔面痙攣の場合は顔面神経と聴神経が伴走しており、術中神経モニタリングを駆使することで聴力温存や確実な治癒を担保しています。狭い空間に重要な神経や血管が走行しており繊細さが要求されますが、90%以上の方が治癒しています。再発する場合や初回手術で治癒しない場合もまれにありますが、その際はご相談の上、再手術をお勧めする場合があります。

頭部外傷

頭部外傷とは外から力が加わって、頭の皮膚や頭蓋骨、脳に損傷をきたすことです。原因は交通事故や転落(高齢者や幼児)、スポーツでの接触などが多くを占めます。外来での対応が可能な軽度なものから、入院して緊急治療が必要な重度のものまで多岐にわたります。当院では救急救命医と脳神経外科医が協力して診療にあたっており、迅速な診断と治療を行っています。

脳震盪(のうしんとう)

脳震盪は、頭部への衝撃により一時的に脳機能が障害される状態です。症状には意識消失、めまい、吐き気、記憶喪失などが含まれます。CTやMRIでは明らかな異常が見られないことが一般的です。多くの場合、安静にすることで症状は数日から数週間で自然に回復しますが、症状が長引く場合もありますので慎重に経過をみることが重要です。

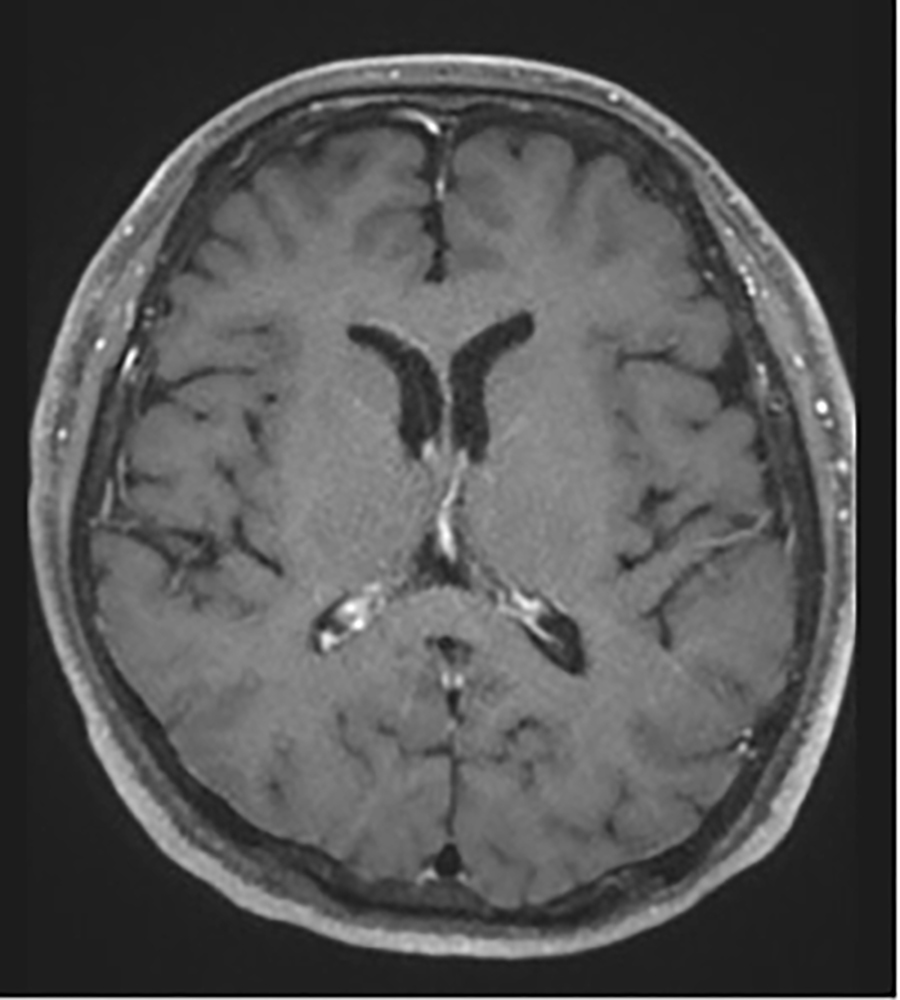

脳挫傷(のうざしょう)

脳挫傷は、外傷により脳の組織が直接損傷を受ける状態です。頭部CTやMRIで脳内の出血や浮腫が確認されます。症状には頭痛、意識障害、けいれん、神経障害などがあります。重症度に応じて、安静、薬物治療、出血が大きく命にかかわる場合は手術が必要になります。

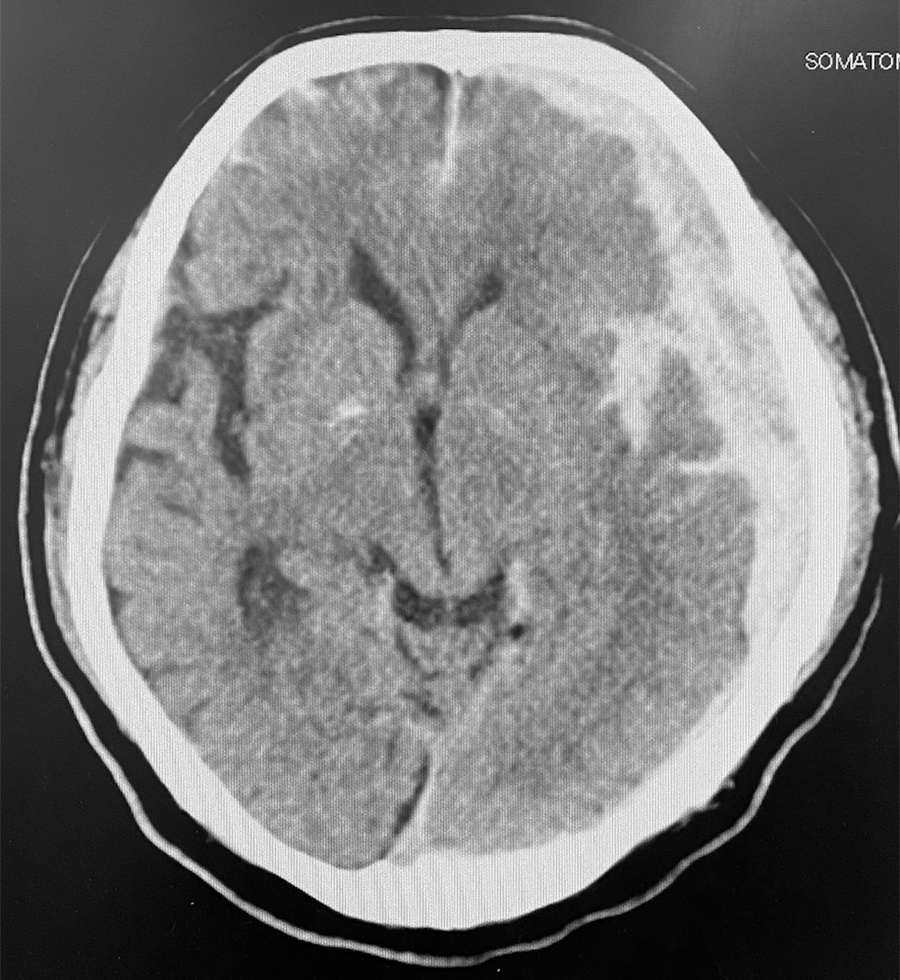

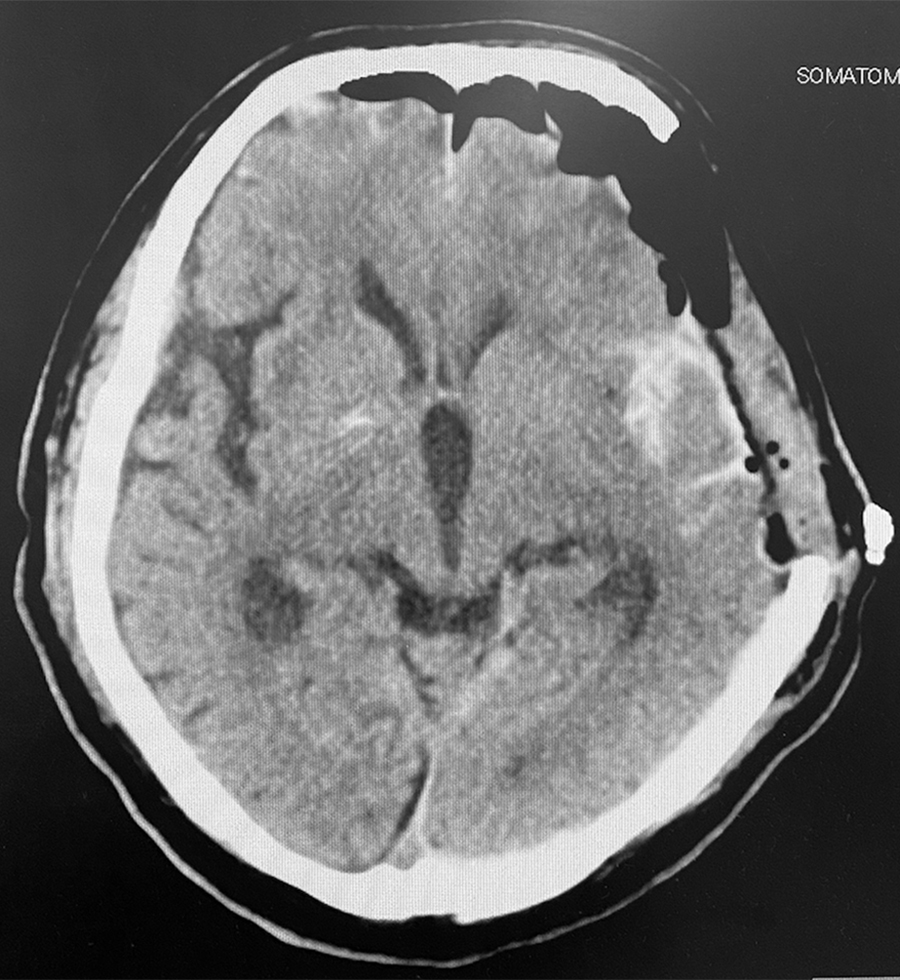

急性硬膜下血腫(きゅうせいこうまくかけっしゅ)・急性硬膜外血腫(きゅうせいこうまくがいけっしゅ)

急性硬膜下血腫は、外傷により脳を包む硬膜と脳の間に血液がたまる状態です。また急性硬膜外血腫は頭蓋骨の内側と硬膜との間に血液がたまる状態です。どちらも頭部CTで血腫が認められます。症状は頭痛、意識障害、半身麻痺などで、症状が急速に進行することが多いです。救命のために緊急で血腫を除去する手術を行います。早期診断と治療が極めて重要です。

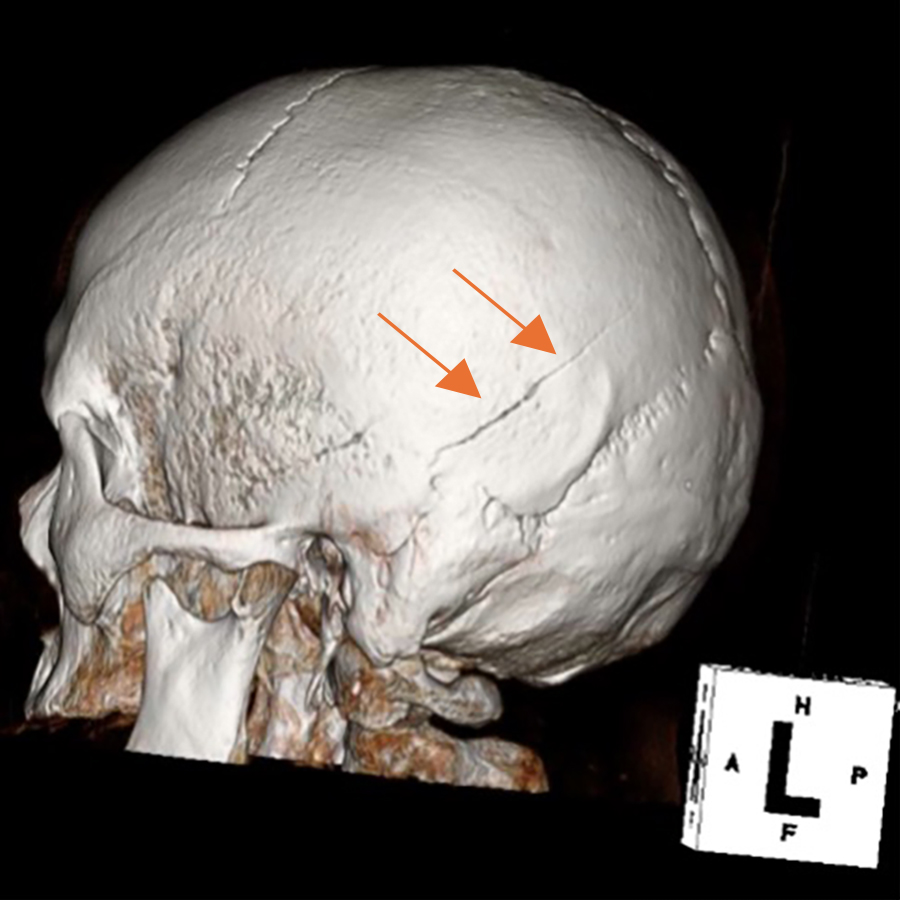

頭蓋骨骨折(ずがいこつこっせつ)

頭蓋骨骨折は、頭部への強い衝撃で頭蓋骨が割れるまたはへこむ状態です。X線やCT検査で診断し、複雑な骨折や折れた骨が頭蓋内にめりこむ陥没骨折(かんぼつこっせつ)、骨折によって頭の中の脳脊髄液が漏れているような場合は手術が必要です。脳への影響がないひびが入る程度の骨折の場合は保存的に経過をみることが多いです。

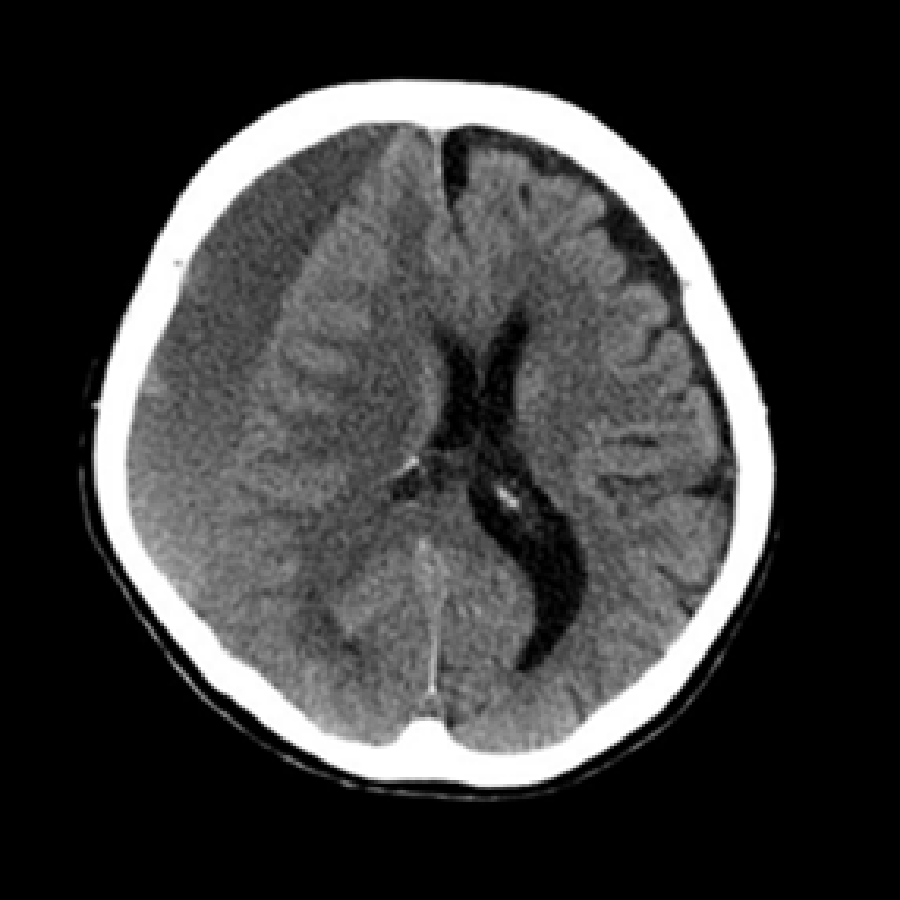

慢性硬膜下血腫(まんせいこうまくかけっしゅ)

慢性硬膜下血腫は、軽い頭部外傷後に硬膜と脳の間にゆっくり血液がたまってくる状態です。高齢者や飲酒が多い方、血液をサラサラにする薬を飲んでいる方に多くみられます。数週間から数ヶ月かけて血液がたまることで症状が進行し、頭痛、認知機能低下、手足の麻痺などが現れます。治療は入院して頭蓋骨に穴をあけて血液を排出する手術を行います。手術をすることで元の状態まで改善することが多いですが、約10%は再び血液がたまり、再発することが知られています

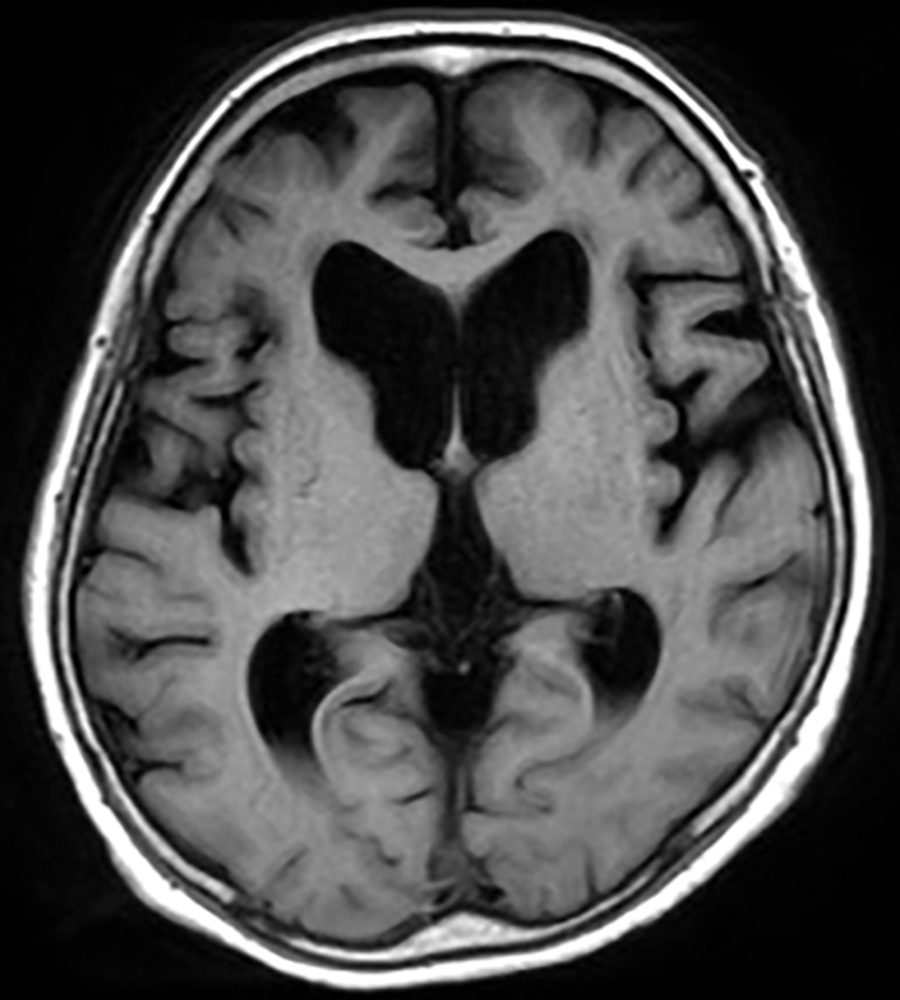

水頭症

脳の内部には脳室と呼ばれる空間があり、脳脊髄液で満たされています。髄液は、脳室内で産生され、脳や脊髄を循環した後に吸収されますが、何らかの原因で髄液が過剰に貯留して生じる病気が水頭症です。産生過剰、吸収障害、循環路の閉塞などが原因と言われ、胎児期や新生児期に発症・発見される先天性水頭症、特別な原因なく生じる特発性水頭症、くも膜下出血など他の疾患に続いて生じる続発性水頭症に分類されます。それぞれの病態の水頭症に対して、脳室腹腔短絡術、腰椎腹腔短絡術、内視鏡的第3脳室開窓術などの手術を行っています。

また、最近では治る認知症として、正常圧水頭症が注目されています。正常圧水頭症の特徴として、認知障害・歩行障害・尿失禁が挙げられ、いずれの症状も手術で改善する可能性があります。

小児脳神経外科

先天性疾患(水頭症、脊髄髄膜瘤)、脳腫瘍、頭部外傷、血管疾患に対して小児内科、小児外科と密に連携し診断・治療を行っています。

医師紹介

金沢大学臨床准教授

日本脳神経外科学会 専門医・指導医・代議員

日本脳神経血管内治療学会 専門医・指導医・代議員

日本脳卒中学会 専門医・指導医・代議員

日本脳卒中の外科学会 認定医

北陸IVNR研究会 世話人

石川脳血管障害研究会 世話人

加賀脳卒中地域連携協議会 理事

日本脳神経外科学会 専門医・指導医

日本脳神経血管内治療学会 専門医

日本脳卒中学会 専門医・指導医

日本脳神経外科学会 専門医・指導医

日本脳神経血管内治療学会 専門医

日本脳卒中学会 専門医・指導医

日本神経外傷学会 専門医・指導医

診療担当表

| 診察室 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 午前 | 2A-9 | 平野 | 見崎 | ー | 吉川 | 宮下 |

| 2月: | ー |

| 3月: | ー |

| 2月: | ー |

| 3月: | ー |

診療実績

手術実績

| 主な内容 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 手術総数 | 手術総数 | 手術総数 | 手術総数 | 手術総数 | 手術総数 | 手術総数 | |

| 343件 | 314件 | 311件 | 270件 | 303件 | 279件 | 301件 | |

| 脳腫瘍 | 25 | 17 | 32 | 29 | 22 | 20 | 16 |

| 脳動脈瘤(開頭) | 30 | 32 | 10 | 12 | 8 | 8 | 11 |

| 脳動静脈奇形(開頭) | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | 1 |

| 内膜切除術 | 9 | 10 | - | - | - | - | - |

| 血管吻合術 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 |

| 脊髄腫瘍・病変 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 0 |

| 脳内血腫除去 | 19 | 30 | 13 | 19 | 20 | 18 | 17 |

| 頭部外傷(慢性硬膜下血腫含む) | 82 | 56 | 72 | 42 | 61 | 56 | 75 |

| 水頭症(脳室ドレナージ含む) | 37 | 29 | 27 | 15 | 51 | 39 | 35 |

| 微小血管減圧術 | 12 | 9 | 10 | 13 | 5 | 11 | 7 |

| 血管内手術 | 12 | 14 | 61 | 66 | 88 | 74 | 96 |

| (脳動脈瘤) | 22 | 17 | 31 | 39 | 37 | ||

| (動静脈奇形) | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||

| (閉塞性脳血管障害) | 29 | 41 | 45 | 28 | 48 | ||

| (その他) | 7 | 7 | 10 | 6 | 6 |

医療関係者の方へ

当院は、脳卒中診療に注力しています。石川県内に一次脳卒中センターは12施設が認定されていますが、さらに脳神経血管内治療専門医が3名以上常勤であるコア施設としても認定されています。脳卒中(くも膜下出血、脳出血、脳梗塞)が疑われる患者さんがおられましたら、お気軽にご相談ください。

顔面痙攣、三叉神経痛に対する微小血管減圧術も多く行っており、高い治療効果を得ています。お顔のぴくつきや、差し込むような強い痛みを訴えられる患者さんがおられればご相談ください。