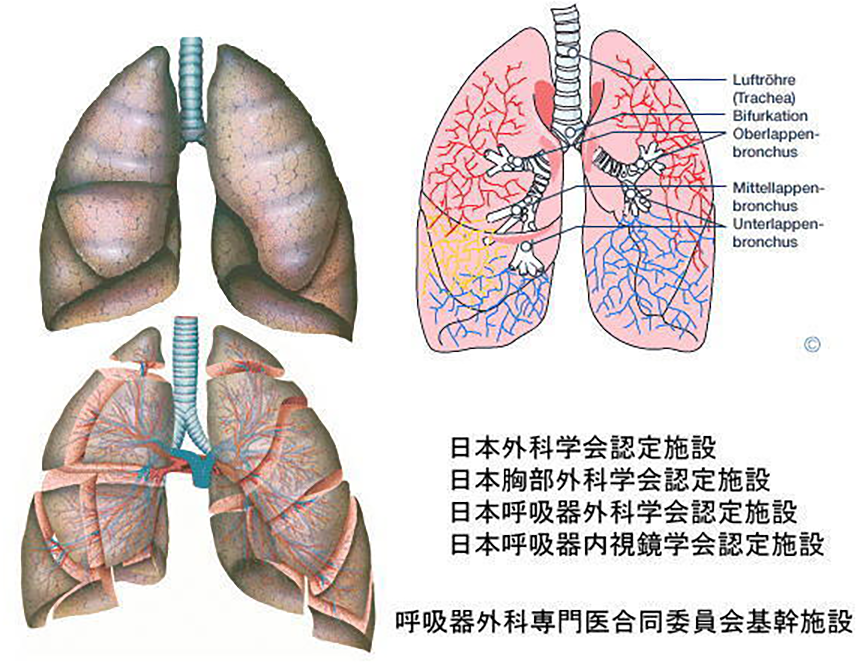

呼吸器外科の紹介

当院呼吸器外科の理念は「patients benefit(患者さんの利益)」です。そのために診療では「Evidence Based Medicine*(EBM: 科学的証拠)に基づいた医療の提供」を基本とし、呼吸器内科、放射線科(診断、治療)、核医学科、病理科、リハビリテーション室はもとより専門領域を必要とする他科との共同診療体制、密接な連携のもと、個人個人の病態に即した診療を心掛けております。しかしながら、現在の医学ではEBMはきわめて少なく、未だにわからないことが大変数多くあるというのが現実です。日進月歩の医学では数年前の常識が現在の非常識にもなっていることがままあります。よって、EBMのみに基づく医療は大変限定され、消極的な治療となりがちです。欧米をはじめとした全世界での最新治療に精通することで、EBMが不十分な状況にある治療においても最新でかつ積極的な治療法を提供する姿勢でいます。(自分勝手な実験的な治療でなく論文、治験などに基づいた治療を提供します。)また、EBMをもとに多数の治療に関するガイドラインが存在しますが、年度毎に変化し、指針になりえないことも多いため積極的に多施設における臨床研究に参加する姿勢でいます。

当科では主に、年間約300件の手術を含む呼吸器外科疾患全般の診断と治療を担当しています。疾患は肺腫瘍、縦隔腫瘍などの腫瘍性疾患だけでなく気胸などの嚢胞性疾患、感染症、小児呼吸器疾患、胸部外傷などあらゆる胸部疾患を対象としています。特に肺癌手術数は全国的にみても大変多い施設です。呼吸器外科専門医および呼吸器内視鏡専門医、がん治療認定医などの専門医資格を有する医師が診断と治療にあたり、術後の補助化学療法、再発時の化学療法、放射線療法などに対して専門性をもった積極的な治療・検査を行い治療効果の向上に寄与しております。手術、治療内容は胸腔鏡を用いた低侵襲手術(肺癌に対する完全胸腔鏡下手術、小開胸胸腔鏡補助下手術)、早期肺癌に対する縮小手術(区域切除など)、気管支形成や血管形成を含めた肺機能温存手術、進行肺癌の他臓器合併手術(パンコースト肺癌、胸壁・脊椎浸潤、横隔膜浸潤、大血管浸潤など)、悪性胸膜中皮腫に対する胸膜肺全摘術や胸膜全摘術また、手術が不要もしくは不可能な病態に対する内視鏡下のレーザー治療、ラジオ波治療、ステント治療、定位放射線治療など幅広く行っております。総合病院という強みから内科的疾患の併存に対しても各科の協力を得ることで周術期管理をベストなものにします。また、腫瘍以外の胸腔内疾患や緊急外傷に対しても救急部・麻酔科の協力の基に、積極的に常に最先端で高水準の治療、安全で質の高い手術を患者さんに提供すべく日夜努力しています。

*Evidence Based Medicine: EBM: 不確実な個々の医者の経験や直感に頼らないで、世界的、科学的な証拠に基づいて最適な医療・治療を選択し、実践するための方法論

診療内容・特徴

当院では年間約300例を超える呼吸器外科手術を施行しています。しかし手術数は呼吸器外科治療のひとつの実力指標に過ぎないと考えています。切除困難な手術、背景疾患を多く有した患者さんの手術、QOLを高める手術、これらを行う姿勢・実力と手術数とはあまり関係がありません。また、医師数の多い施設では施設全体での手術数が多くなるのは当然です。しかし施設でのグループ数や医師数が多くなることで一人一人の医師の手術数は逆に減少します。よって、一概に手術の少ない施設の医師の手術が下手というわけでもありません。当院での特徴は全ての患者さんに対し1つのグループで治療を行うことにあり、多くのグル―プを有する施設とは異なります。

当科で扱う疾患はあらゆる胸部(呼吸器、縦隔など)疾患です。地方基幹病院の使命として癌だけを扱うのではなく、さまざまな呼吸器・胸部疾患・外傷に対応しています。

呼吸器外科手術の中で半数以上が肺癌の手術です。肺癌の治療において手術は大変大切な治療のひとつであることは言うまでもありません。しかし、誤解してはいけないのは手術は癌に対する局所治療のひとつにすぎないということです。癌の治療として多くの患者さんは手術だけでなく化学療法、放射線療法などを組み合わせた集学的治療が必要です。当科では手術だけに拘ることなく、その後の患者さん個人個人に応じた集学的治療に拘る姿勢・知識を持つよう努力しています。当然、手術がその患者さんにとってあまり利益がないと判断すれば手術を取りやめることもありますが、他施設で手術できないと言われた方が当院で手術を行う事の方が多い傾向ですので、諦めずに一度ご相談ください。

肺悪性疾患に対する胸腔鏡下手術・daVinciロボット支援下手術の実践

原発性肺癌に対する手術において、①根治性:いかに癌を完全に切除し、リンパ節郭清を施行するかが最も重要な点です。次に重要なのが②術後QOL(生活の質): いかに術後疼痛を抑え、美容的、精神的にも改善された手術を行うかという点です。

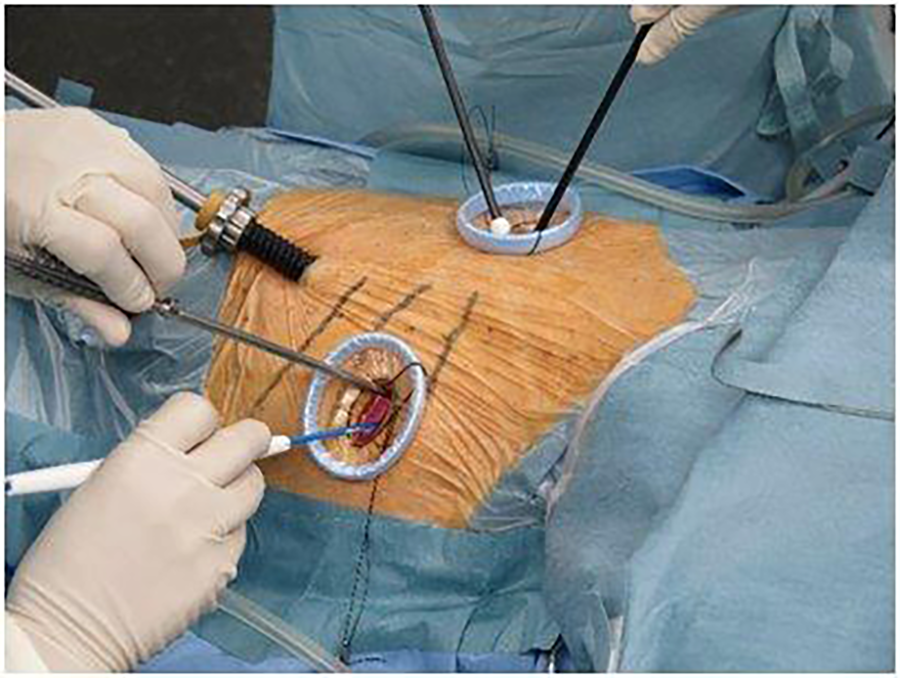

胸腔鏡下手術で創が小さくても①の手技が完遂できないような状況であれば、根治性を追求した開胸手術をすべきであると考えます。胸腔鏡下手術の定義は現在でも、明確ではありませんが、当院ではモニター視で行う手術を胸腔鏡手術(VATS、TS)としています。いくら創が小さくても肉眼で基本的に行う手術は胸腔鏡手術とは呼びません。現在、胸腔鏡下手術は、手術をモニター視のみで行い、肋間を開排しないで行うか、肋間を開排して肉眼とモニター併用で行うかで、完全胸腔鏡下手術(c-VATS)と小開胸胸腔鏡補助下手術(Hybrid VATSなどと言われることもある)に大きく分類されています。また、胸腔鏡下手術は1つの創で行うUniport VATS(単孔式手術)と2つ以上の創で行うmultiport VATS(通常のVATS)に分類されています。創がたとえ4-6cmであっても、開胸器をかけ、肋間を開排し、ほとんどの過程を肉眼で行う手術は手技的には通常の開胸手術となんら変わりません。これらの小さな創から肉眼で行う手術は、視野が狭く極めて危険である場合があることがわかっています。逆に大きな創で行う手術よりも肋間の開排による術後の胸痛(肋間神経痛)が重篤になる可能性があります。当院では基本的に完全胸腔鏡下手術はハイビジョンモニターシステムを用い、通常のVATSでは3㎝の小開胸創および1-2cmの小穴2箇所にて施行しております。また、UniportVATSの場合は4cmの創1つにて行います。開胸による胸腔鏡補助下手術は8cm程度の小切開と1-個所の小さな孔で当院では手術を行っておりますが、年々、手術適応は完全胸腔鏡下手術が広がり、小開胸胸腔鏡補助下手術はほとんどなくなってきています。通常は完全胸腔鏡下手術が非適応と判断した場合は通常8-12㎝の開胸創でヘッドライトと胸腔鏡補助下に主として直視下で手術を行っています。よって、全ての肺悪性疾患において胸腔鏡下手術が可能というわけではありませんのでご承知ください。

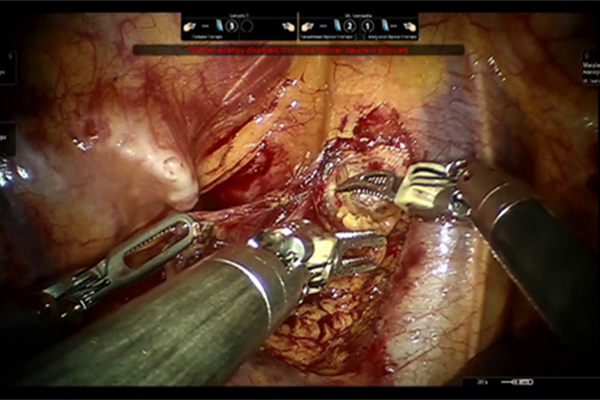

また、当科では2018年5月よりdaVinciロボット支援下手術を開始しました。2018年度の診療報酬改定により、手術支援ロボットであるda Vinci(ダヴィンチ)システムを用いた内視鏡手術の保険適用対象が、既に保険適用がされていた前立腺癌と腎臓癌に加え、新たに肺癌や縦隔腫瘍などが追加となりました。7度の自由度を持つ多関節を有するロボットアーム・双眼鏡での鮮明な3次元画像を有した手術支援ロボットの使用は、より複雑で細やかな手術操作を可能とし、3次元による正確な画像情報を得ることができるため、より安全かつ侵襲の少ない手術を可能にすると言われています。

進行期悪性腫瘍に対する拡大手術の実践

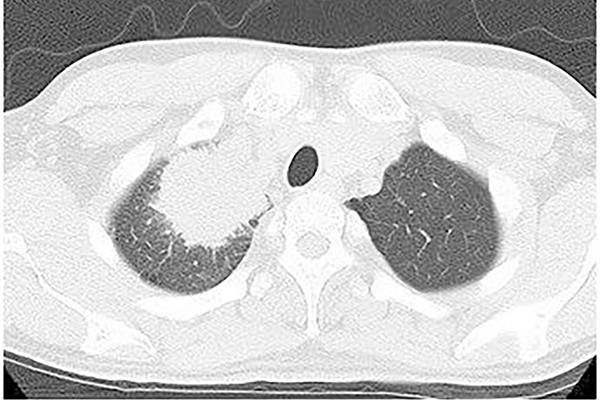

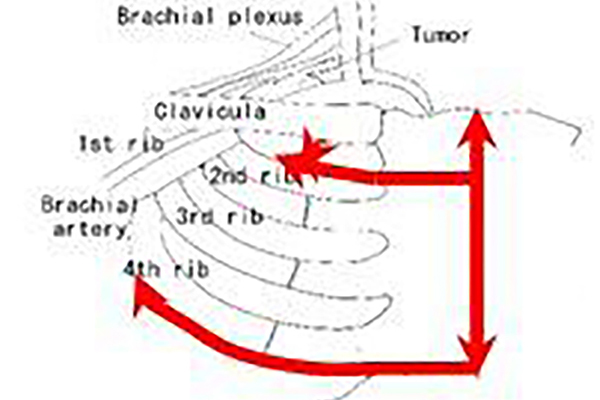

肺癌検診により、早期肺癌の割合が増えてきましたが、依然手術適応のないとされている病理病期IIIB期―IV期の進行癌が多いのが現状です。しかし、画一的にこれらのステージの疾患が手術適応にならないというわけではありません。手術をする意義は患者さん本人の状態と病態により異なります。がん細胞の悪性度が予後に与える影響が大きいため、ステージが高くても、全ての肺癌に対して一概に手術を否定することはできません。ただ、統計学的には手術のメリットが少ない、逆に手術がデメリットとなる場合が高いステージの癌に多くなるという意味です。当院では他院で手術が不可能と診断された患者さんを再度検査し、総合的に患者さんのメリットがあり、手術可能と判断すれば施行することもあります。QOLを考えて、根治的な手術が困難な場合も、手術+化学療法および放射線治療などの集学的治療により、進行癌に挑む場合もあります。肺門部肺癌、隣接臓器浸潤肺癌、パンコースト肺癌などでは積極的に気管・気管支形成、血管形成、胸壁再建、横隔膜再建、心臓再建などを含めた肺機能をなるべく温存した拡大手術を行っています。パンコースト肺癌では、術前放射線化学療法を施行することで極めて予後の良好な結果が得られています。悪性胸膜中皮腫に対しては胸膜肺全摘術や壁側胸膜切除/肺胸膜剥皮術などを施行しています。進行期悪性腫瘍に対する治療は集学的治療(手術、化学療法、放射線療法などの組み合わせた治療)が必要です。術後QOLを大きく損なう可能性のある手術は、患者さんおよびご家族との綿密な話し合いにより治療選択を行います。

小型肺癌に対する縮小手術の実践

肺癌検診などで小型腫瘍が増加傾向にあります。肺癌は1995年以降本邦では、直径が2cm以下の腺癌に対しては野口分類という病理分類法が多用されていました。(現在は分類法が変更されました。)この分類はA‐Fに分類されていますが、中でもA、B型は早期肺癌の中でも浸潤性のほとんど無い極めて予後良好な癌であることがわかっています。

C‐F型は浸潤性のある肺癌ですが、直径が2㎝以下の肺癌では区域切除により切除肺を少なくしても、再発率や予後が変わらない可能性があるため、現在その手技の妥当性が検討中です。しかし、現在はまだその結果が出ていません。区域切除や肺部分切除は確かに肺切除量は少なくなりますが、切除断端に癌細胞を残存させる危険性があるため、呼吸器機能が十分な人で、密度の高い腫瘍陰影の割合が高い場合は、基本的に肺葉切除を優先させます。特に、増殖速度が遅い肺癌の場合は5年以上経過した後での再発の可能性があります。また現存する検査で癌の病巣がわからなくても顕微鏡額的な癌細胞が残存すれば(理論的には1つの癌細胞が残存していても)、10年以上経過してからの再発が起こった場合、再手術が却って侵襲が大きくなることが予想されます。よって、区域切除などの縮小手術は、腫瘍径だけの判断では現時点では絶対的な適応ではないと考えています。当然ながら、低呼吸機能の方には呼吸機能を温存する目的で、縮小手術特に区域切除を施行しています。

- bronchioloalveolar carcinoma (BAC)(Adenocarcinoma in situ, AIH)

- 肺胞構造の虚脱のあるBAC (AIH > AIH with minimal invasion)

- 線維芽細胞の増殖のあるBAC (AIH with minimal invasion)

- 低分化腺癌 (solid)

- 管状腺癌 (acinar)

- 乳頭状腺癌 (papillary)

縦隔腫瘍に対する胸腔鏡下手術の実践

被包化され限局した比較的小型の腫瘍であれば胸腔鏡下での手術を行っております。胸腔鏡下手術では胸骨を切らないメリットがありますので、創が大きくない希望が強かったり、高齢者でなるべく負担軽減したい場合などに行います。手術は胸壁に2‐3ヶ所ほどの小穴を設けるか、胸骨下に1つの小切開(単孔)をおいて、胸腔鏡下に腫瘍の摘出を行っております。専門性の高い神経内科および麻酔科との連携のもと胸腺腫瘍の合併如何を問わず重症筋無力症に対する拡大胸腺(胸腺腫)摘除術を施行しています。腫瘍がない場合、小型である場合は単孔による拡大胸腺(胸腺腫)摘除術を施行しています。

良性胸部疾患における胸腔鏡下手術の積極的導入

胸部の異常陰影については、経過のみることの許される影とそうでない影との厳密な区別を行い、悪性の可能性が否定できないものに対しては積極的に胸腔鏡下での肺生検を行っています。CTガイド下でのマーキングと細径カメラを用いて、5-10mm穴計3ヶ所の小穴で生検を施行しています。また、良性腫瘍、気胸を含めた肺疾患などにおいては積極的に胸腔鏡下手術を施行しています。手掌多汗症では基本的に細径胸腔鏡用具を用いて1側の第4交感神経の切離を行い、代償性発汗および手掌多汗の改善の程度を見極めた上で、対側の交感神経の切離(第4もしくは第3+4)を行います。こうすることで、最大の合併症である代償性発汗の程度と効果をバランスの良いものにできると考えています。

化学療法、放射線療法などの補助療法の積極的導入

癌(悪性腫瘍)が良性腫瘍と異なる点は転移・浸潤・再発など通常良性腫瘍では起こりにくい性質を持っているからに他なりません。肺癌は他臓器の癌と比較しても、これらの転移・浸潤・再発が起こりやすいことが知られています。当院では、直径0.8cmの肺癌がすでにリンパ節転移を有していたケースも経験しています。また、過去には術後5年で再発がなければ安心とまで言われていましたが、術後10年経過して再発がみつかるケースも経験しています。たとえ検診などで小さな肺癌で見つかっても、PETやCTなどの現在の医学で行われる精度の高いとされる診断機器でも検出不可能な(肉眼や検査では見えない顕微鏡レベルの)癌細胞が身体の中にすでにある可能性があります。これらの癌細胞は肉眼では当然見えませんので、手術でいわゆる“検査で認識できる(見える)腫瘍”を取り除いても、手術のあとに大きくなり、出てくる(検査で見つかるようになる)可能性があります。これを一般には転移、再発という言葉で呼んでいます。手術を行う時点で、このような転移しているかもしれない小さな病巣は認識できません。しかし、主病巣が発見されればなるべく早く切除することが根治性のある治療の可能性を拡げます。手術は局所治療ですので、どのような腕の良い外科医であろうと、いくら完全に検査で見える癌病巣の切除を遂行できても、これらの目に見えない癌細胞を全て取り除くことはできません。これら目に見えない癌細胞に対する治療が全身療法である化学療法です。また、生存率を向上するために再発病巣に対して、再手術、また化学療法、放射線療法など手術以外の治療法を積極的に提供いたします。最近では肺癌の組織型や遺伝子変異(EGFR遺伝子変異、EML4-ALK融合遺伝子、BIM遺伝子多型など)の有無により、効き易い抗癌剤の種類が異なることがわかってきました。例えIV期の肺癌でも、10年以上抗癌剤でコントロールされ長生きされている方も増えてきました。これら集学的治療により、延命が期待できるようになってきました。

原発性肺癌のTNM分類(肺癌取扱い規約第8版)

2017年1月~第8版

T-原発腫瘍

- TX:原発腫瘍の存在が判定できない、あるいは喀痰または気管支洗浄液細胞診でのみ陽性で画像診断や気管支鏡では観察できない

- T0:原発腫瘍を認めない

- Tis:上皮内癌(carcinoma in situ):肺野型の場合は、充実成分径0cmかつ病変全体径≦3cm

- T1:腫瘍の充実成分径≦3cm、肺または臓側胸膜に覆われている、葉気管支より中枢への浸潤が気管支鏡上認められない(すなわち主気管支に及んでいない)

- T1mi:微小浸潤性腺癌:部分充実型を示し、充実成分径≦0.5cmかつ病変全体径≦3cm

- T1a:充実成分径≦1cmでかつTis・T1miには相当しない

- T1b:充実成分径>1cmでかつ≦2cm

- T1c:充実成分径>2cmでかつ≦3cm

- T2:充実成分径>3cmでかつ≦5cm、または充実成分径≦3cmでも以下のいずれかであるもの

- 主気管支に及ぶが気管分岐部には及ばない

- 臓側胸膜に浸潤

- 肺門まで連続する部分的または一側全体の無気肺か閉塞性肺炎がある

- T2a:充実成分径>3cmでかつ≦4cm

- T2b:充実成分径>4cmでかつ≦5cm

- T3:充実成分径>5cmでかつ≦7cm、または充実成分径≦5cmでも以下のいずれかであるもの

- 臓側胸膜、胸壁(superior sulcus tumorを含む)、横隔神経、心膜のいずれかに直接浸潤

- 同一葉内の不連続な副腫瘍結節

- T4:充実成分径>7cm、または大きさを問わず横隔膜、縦隔、心臓、大血管、気管、反回神経、食道、椎体、気管分岐部への浸潤、あるいは同側の異なった肺葉内の副腫瘍結節

N-所属リンパ節

- NX:所属リンパ節評価不能

- N0:所属リンパ節転移なし

- N1:同側の気管支周囲かつ/または同側肺門、肺内リンパ節への転移で原発腫瘍の直接浸潤を含める

- N2:同側縦隔かつ/または気管分岐下リンパ節への転移

- N3:対側縦隔、対側肺門、同側あるいは対側の前斜角筋、鎖骨上窩リンパ節への転移

M-遠隔転移

- M0:遠隔転移なし

- M1:遠隔転移がある

- M1a:対側肺内の副腫瘍結節、胸膜または心膜の結節、悪性胸水(同側・対側)、悪性心嚢水

- M1b:肺以外の一臓器への単発遠隔転移がある

- M1c:肺以外の一臓器または多臓器への多発遠隔転移がある

- M1は転移臓器によって以下のように記載する

- 肺 PUL

- 骨髄 MAR

- 骨 OSS

- 胸膜 PLE

- リンパ節 LYM

- 肝 HEP

- 腹膜 PER

- 脳 BRA

- 副腎 ADR

- 皮膚 SKI

- その他 OTH

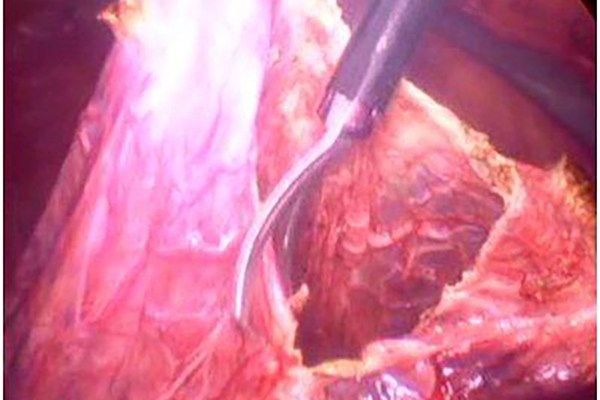

肺癌に対する肺癌に対する胸腔鏡下手術

胸腔鏡下手術とは胸腔鏡というスコープを用いてモニターに胸の中を映し出して行う手術です。胸を大きく開けずに内視鏡で行う手術で、創が小さく、従来の開胸手術よりも疼痛が少なく早期の退院ができることが長所です。この手術で得られる画像は拡大視され、現在はハイビジョンによる精細なものであり、肉眼で拡大鏡を使用したものよりも術者は精密な操作が可能になります。術者側のメリットとしては首を曲げることなく手術が精密にできること以外に、映し出された画像は術者も助手も看護師も皆で同じ像を見ることができるため、手術そのものだけでなく教育的な効果や安全の共有にも繋がります。手術は熟練が必要ではありますが、当院ではほとんどの肺癌に対し15年以上胸腔鏡下手術を行っています。現在は早期肺癌、転移性肺癌での一部の肺葉切除では1つの創である単項式胸腔鏡手術(Uniportal VATS)を行っています。胸腔鏡下手術のほかに胸腔鏡補助下手術といわれる小さな創で肉眼下に行われる手術があります。胸腔鏡補助下手術はモニターを見ずに、小さな創から覗きこんで行う手術であり、胸腔鏡下手術とは全く手技が異なる手術で、そのメリットもデメリットも異なります。

daVinciシステムによるロボット支援下手術とは7度の自由度を持つ多関節を有するロボットアーム・双眼鏡での鮮明な3次元画像を有した手術支援ロボットを使用した手術です。高額なため導入している病院は少数です。当院では保険診療により肺癌などに対するdaVinciシステムによるロボット支援下手術が可能です。複雑で細やかな手術操作を可能とし,3次元による正確な画像情報を得ることができるため,より安全かつ侵襲の少ない手術を可能にすると言われています。

完全モニター視による胸腔鏡下手術

従来の創と現在の胸腔鏡下手術の創

肺癌に対するDaVinciロボット支援下手術

ロボットのアームにより肺癌の手術を行います。ロボットが手術するわけではなく、人間が操作してロボットの支援で手術をします。

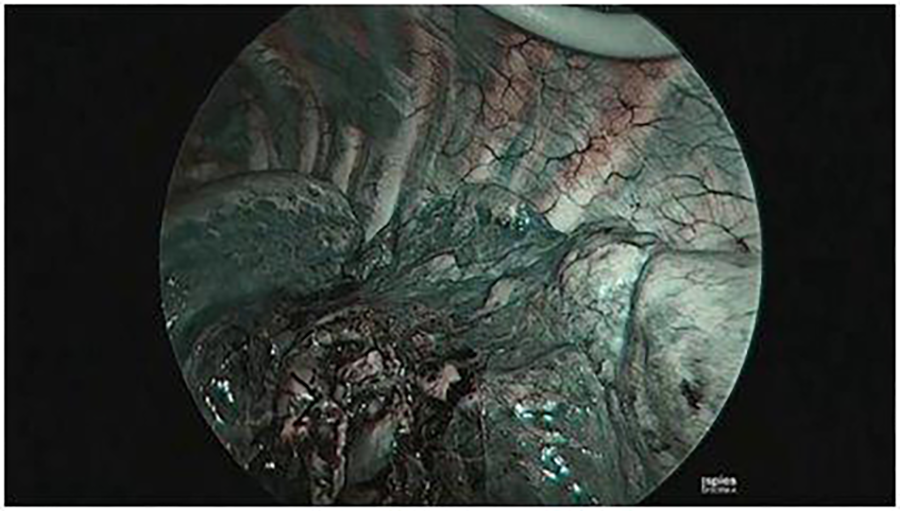

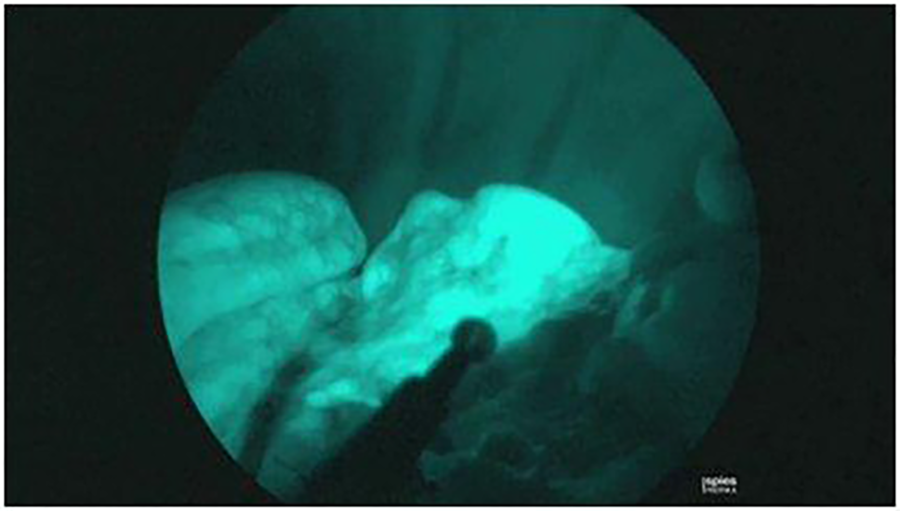

ICG蛍光法を用いた区域切除

肺葉切除より小さい肺を解剖学的に切除する区域切除では、SPIES system(Storz Professional Image Enhancement System)というfull hi-visionの高解像度映像画質を持つScope systemによってICG蛍光法による区域切離ラインの描出を行い、切離ラインの決定を行っています。

縦隔腫瘍に対する胸腔鏡下手術

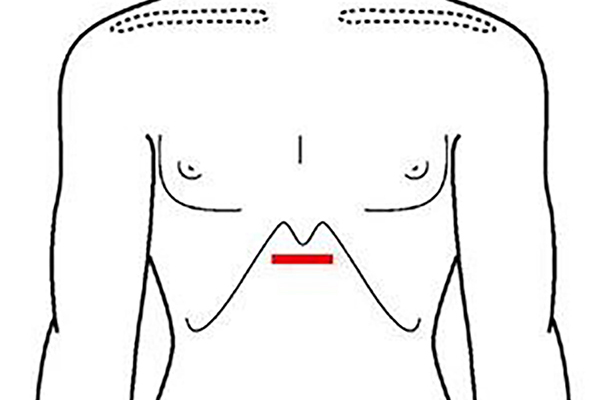

胸部の肺以外の場所、特に左右の肺の間、心臓の前になる前縦隔にある腫瘍は肺癌に対する胸壁経路での胸腔鏡手術以外に胸骨の下を1箇所だけ切開して行う剣状突起下単孔式胸腔鏡下手術を行います。重症筋無力症による拡大胸腺摘除や胸腺腫瘍などが良い適応です。縦隔を閉鎖腔にして、CO2を流入させ、スペースを作ります。腫瘍が大きい場合や隣接臓器に浸潤が疑われる場合は胸骨縦切開や肋間開胸などを行います。

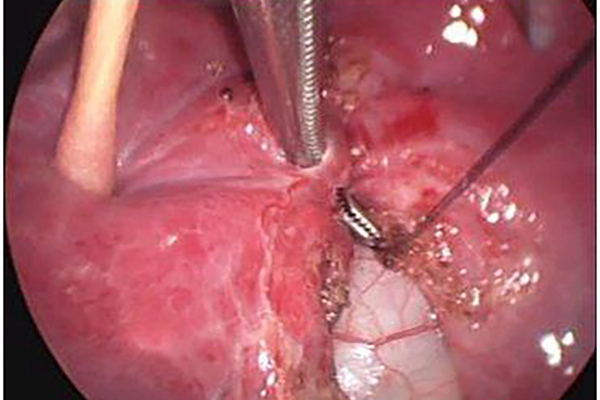

単孔式胸骨下拡大胸腺胸腺種摘

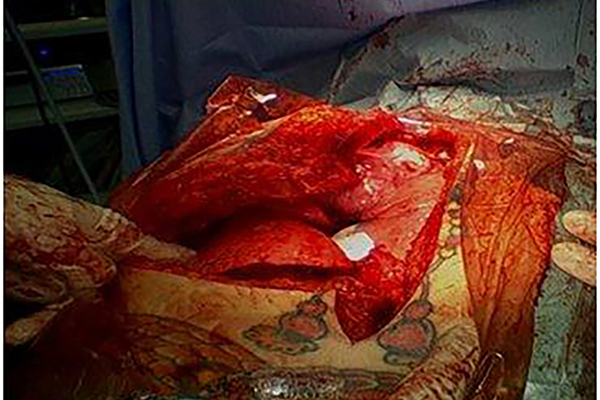

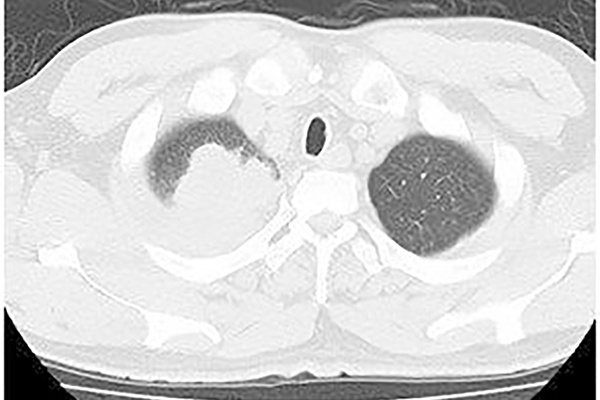

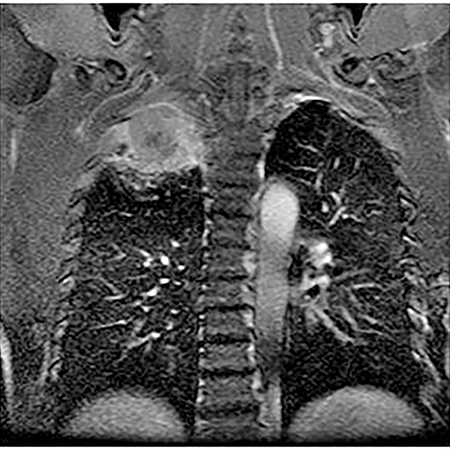

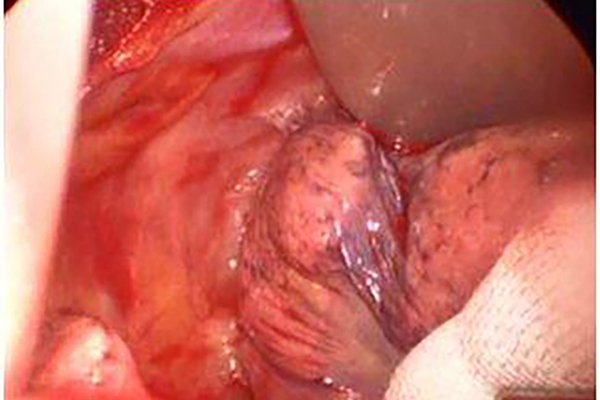

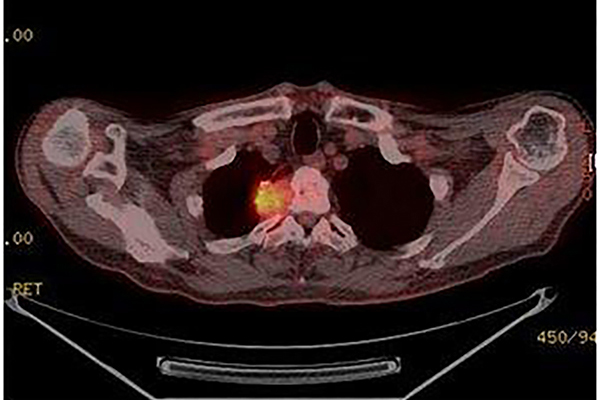

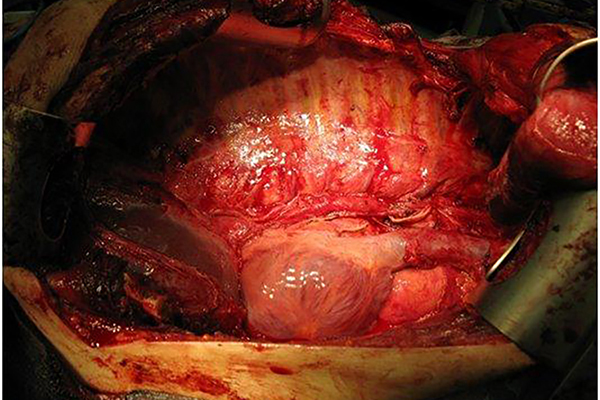

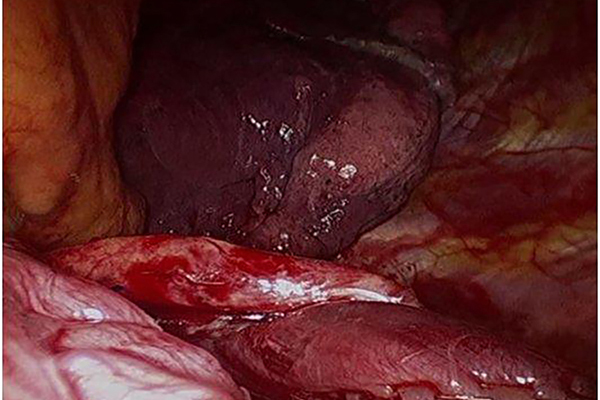

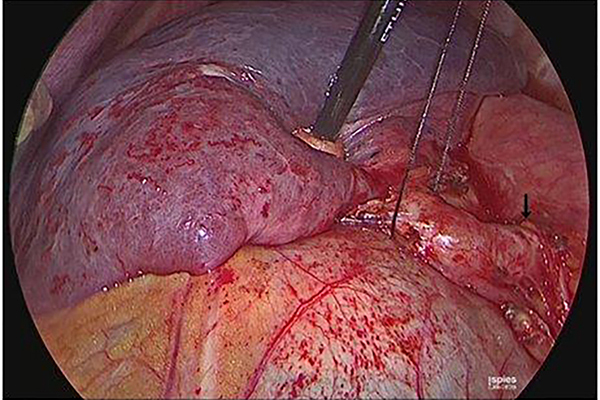

巨大混合性胚細胞性腫瘍に対する前縦隔腫瘍摘出+右肺・心膜合併切除

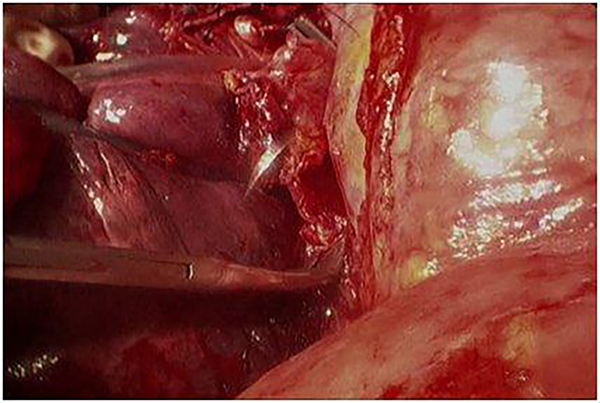

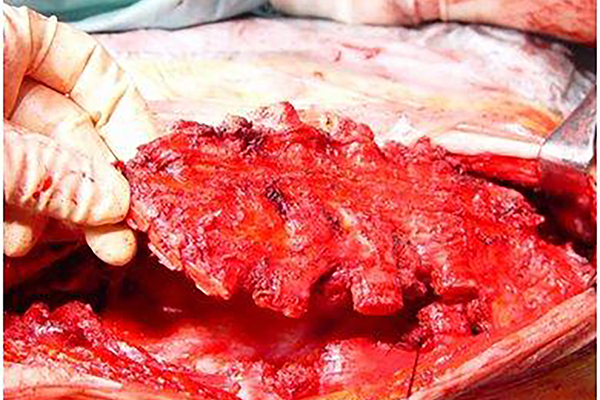

進行肺癌や悪性胸膜中皮腫に対する手術

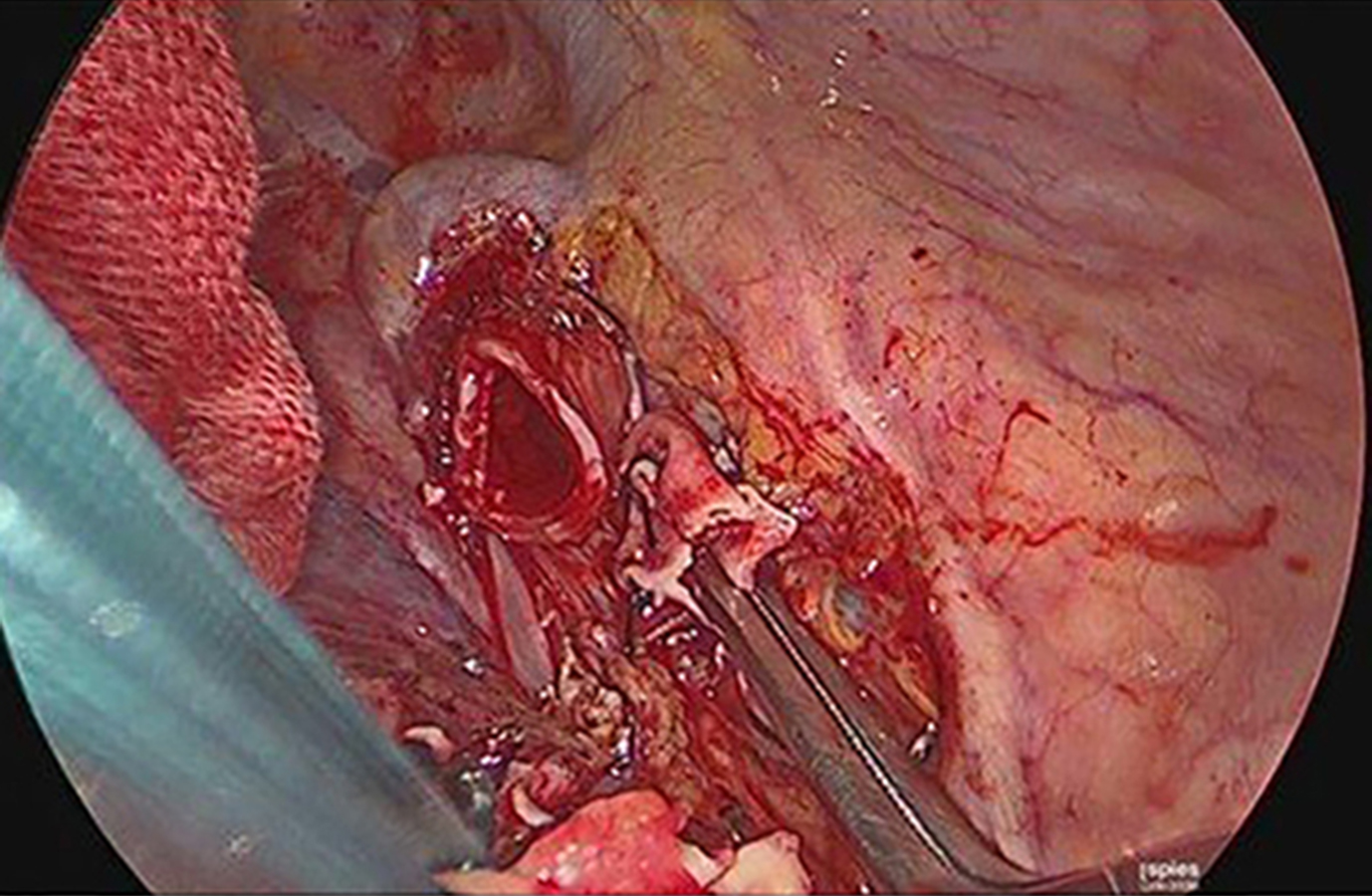

当院では可能な限り進行肺癌に対しても胸腔鏡を用いた手術を行っていますが、隣接臓器への浸潤や、肺尖部腫瘍など、創をある程度必要とする手術は肉眼下に拡大鏡を用いて安全に手術を行います。呼吸器外科の基本的な手技である気管支形成や血管形成を行い、腫瘍の位置や大きさにを考慮し、適切なアプローチで低侵襲な手術を心がけます。また、心臓血管外科、消化器外科、整形外科などの協力を得て総合病院の強みを生かした進行肺癌に対する治療を行います。

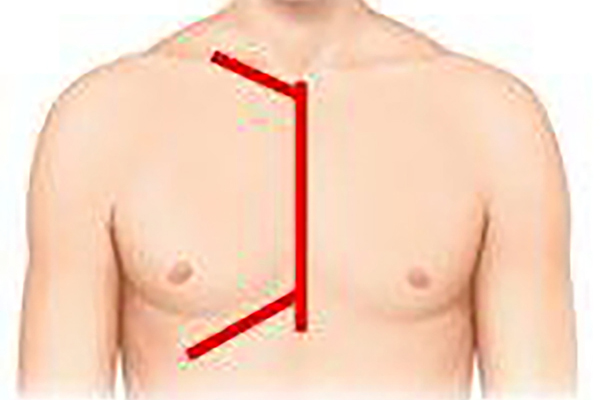

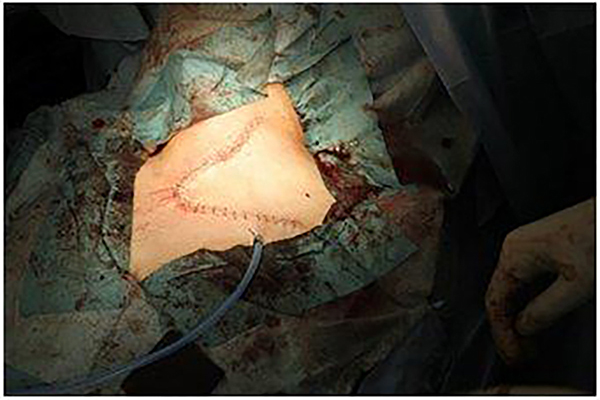

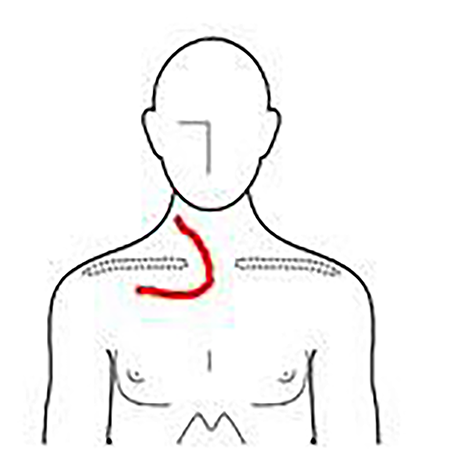

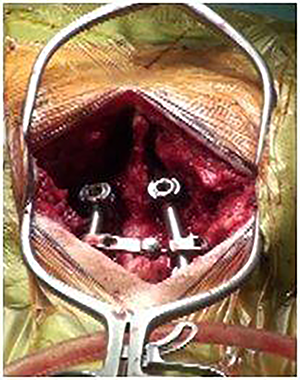

Grunenwardアプローチによるパンコースト肺癌の手術

前胸部L字切開アプローチによるパンコースト肺癌手術

Shaw-Paulsonアプローチによるパンコースト肺癌の手術

脊椎浸潤肺癌に対する胸壁、脊椎合併切除

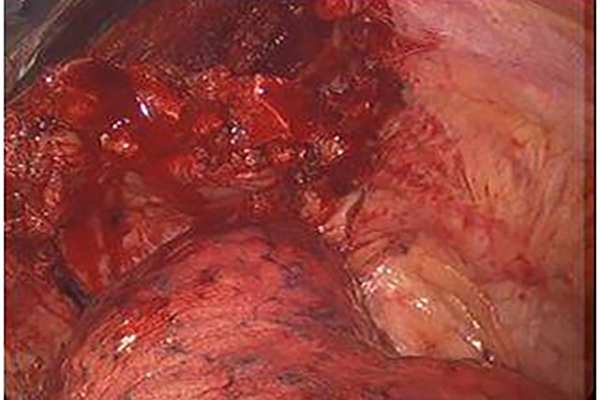

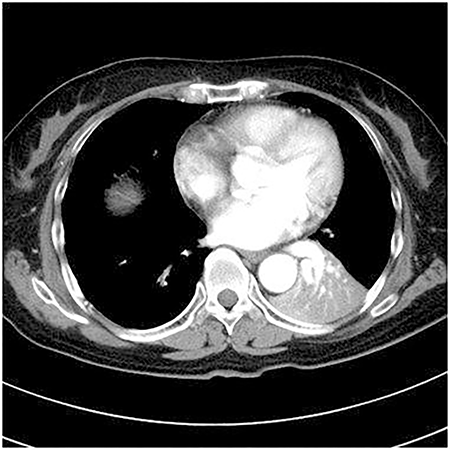

悪性胸膜中皮腫瘍に対する胸膜肺全摘術(横隔膜、心膜合併切除)

気管支血管形成術(double sleeve)

隣接臓器合併切除

嚢胞性疾患に対する手術

気胸などの嚢胞性疾患に対しては3ポートでの手術を行いますが、嚢胞が少ない、程度が軽いなどの理由、また小児などでは特に3mm、5mmの細径胸腔鏡を用いた従来より小さなポート孔での手術を行います。肺気腫を背景にした嚢胞性疾患は治療が困難です。肺瘻の処置とともに呼吸機能をいかに温存するかが大きなポイントです。両側巨大肺嚢胞では片側手術は、肺換気血流不均衡をもたらすためとされ、一期的な両側肺嚢胞切除が有効とされてきました。しかし、近年での論文報告では心肺動態への影響は両手術で有意差がないとされ、当院でも術後肺膨張の程度を見極めるため安全な二期的手術を行っています。

手掌多汗症に対する試み

手掌多汗症での最大の問題点は予期せぬ代償性発汗でした。代償性発汗とは術後、手掌の大量の汗はかかなくなりますが、他の部位に術前より大量の汗が生じることです。術後、“こんなはずではなかった”と後悔されることの多い合併症です。残念ながら代償性発汗を完全に無くす手術を行うことは現在でも困難です。通常、我々は基本的に細径胸腔鏡用具(3mmスコープ)を用いて両側胸部交感神経の第3+4交感神経の切離を行います。しかし、代償性発汗がどうしても気になる方は1側のみの第4交感神経もしくは第3+4交感神経の切離をまず行い、代償性発汗および手掌多汗の改善の程度を見極めた上で、対側の交感神経の切離(第4もしくは第3+4)を行います。こうすることで、最大の合併症である代償性発汗の程度と手掌止汗効果をバランスの良いものにできると考えています。

新生児を含めた小児呼吸器手術

当院母子医療センターの協力の下、新生児・小児胸部疾患、主に先天性嚢胞性気管支肺疾患(congenital cystic lung disease:CCLD)の手術を行います。CCDLは気管支原性嚢胞、肺分画症、先天性嚢胞状腺腫様奇形(CCAM;CPAM)、気管支性嚢胞、気管支閉鎖症などを含む疾患群先天性の気管支肺疾患です。小児用胸腔鏡手術器具や、energy deviceを含めた用具を用いることで安全で低侵襲な手術を心がけます。

外傷

交通外傷などによる胸部外傷は多岐にわたります。胸壁開放性損傷や持続する大量出血・気流出はもとより、気管・気管支損傷や心・大血管、食道、横隔膜損傷、多発性肋骨骨折によるflail chest、緊張性気胸など、呼吸器だけでなく他領域での治療が必要なことも多いです。手術では急性期のものと慢性期のものがありますが、急性期で一刻を争う手術が必要な場合もあります。慢性期疾患では他の手術と同様低侵襲を目指した治療を行っています。当院救急科をはじめとした他領域科との連携にて適切と考えられる治療を行っています。

横隔膜ヘルニアに対する胸腔鏡・腹腔鏡下横隔膜閉鎖術

様々な病態に対する手術

先天性、後天性問わず、胸部疾患は多岐多様です。様々な疾患に対してベストな治療と考えられる手術を提供します。

肺底動脈大動脈起始症に対する胸腔鏡下手術

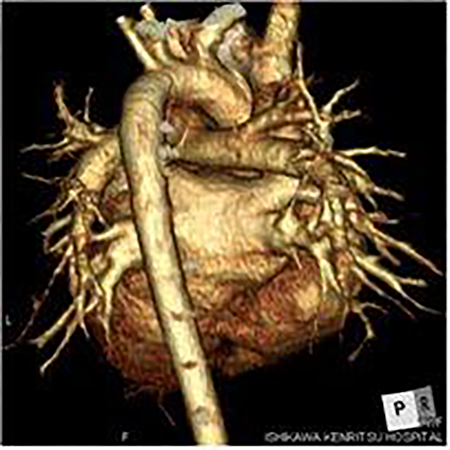

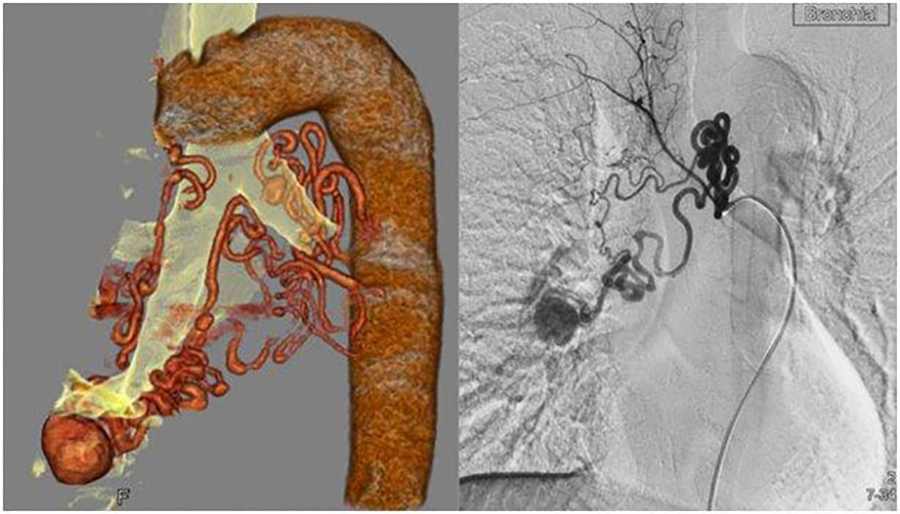

画像作成など

術前の血管や気管支の3Dにおける画像作成は手術にきわめて重要です。 当院放射線診断科チームにより適格な立体画像を提供してもらうことで手術の補助としています。

医師紹介

日本外科学会 専門医

日本がん治療認定医機構 がん治療認定医

呼吸器外科専門医認定機構 呼吸器外科専門医

日本DMAT隊員

da Vinci手術ライセンス(呼吸器外科執刀)

日本呼吸器外科学会 ロボット支援手術プロクター

日本外科学会

日本呼吸器外科学会

日本胸部外科学会

日本呼吸器内視鏡学会

ローカルDMAT

日本外科学会

日本呼吸器外科学会

日本胸部外科学会

日本呼吸器内視鏡学会

日本肺癌学会

日本乳癌学会

日本呼吸器外科学会

日本胸部外科学会

日本呼吸器内視鏡学会

日本肺癌学会

診療担当表

| 診察室 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 午前 | 2D-2 | 一宮 (消化器外科) | ー | 直江 | ー | 直江 |

| 2D-3 | 鳥居 (消化器外科) | ー | 田中 | ー | 田中 | |

| 2D-4 | ー | ー | 髙山 | ー | 髙山 |

| 1月: | 21日(水)直江 |

| 2月: | ー |

| 1月: | ー |

| 2月: | ー |

診療実績

2023年(令和5年1月~12月)の手術実績

| 手術及び処置名 | 件数 |

|---|---|

| 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除・1肺葉を超える) | 91件 |

| 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) | 35件 |

| 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 31件 |

| 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除による) | 25件 |

| 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除・1肺葉超)(内支) | 10件 |

| 胸腔鏡下肺切除術(部分切除) | 8件 |

| 胸腔鏡下試験切除術 | 6件 |

| 胸腔鏡下膿胸腔掻爬術 | 5件 |

| 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除)(内支) | 5件 |

| 胸腔鏡下肺切除術(区域切除) | 4件 |

| その他 | 32件 |

| 合計 | 252件 |

2022年(令和4年1月~12月)の手術実績

| 手術及び処置名 | 件数 |

|---|---|

| 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除・1肺葉を超える) | 74件 |

| 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 50件 |

| 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除による) | 25件 |

| 胸腔鏡下試験切除術 | 14件 |

| 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除・1肺葉超)(内支) | 14件 |

| 胸腔鏡下肺切除術(部分切除) | 10件 |

| 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) | 9件 |

| 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除)(内支) | 7件 |

| 胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術 | 4件 |

| 胸腔鏡下肺縫縮術 | 4件 |

| その他 | 20件 |

| 合計 | 231件 |

2021年(令和3年1月~12月)の手術実績

| 手術及び処置名 | 件数 |

|---|---|

| 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除・1肺葉を超える) | 85件 |

| 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 41件 |

| 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除による) | 20件 |

| 胸腔鏡下肺切除術(部分切除) | 9件 |

| 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) | 6件 |

| 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除・1肺葉超)(内支) | 6件 |

| 胸腔鏡下試験切除術 | 5件 |

| 胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術 | 4件 |

| 肺悪性腫瘍手術(気管支形成を伴う肺切除) | 4件 |

| 胸腔鏡下胸膜切除術(醸膿胸膜) | 2件 |

| その他 | 24件 |

| 合計 | 206件 |

2020年(令和2年1月~12月)の手術実績

| 手術及び処置名 | 件数 |

|---|---|

| 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除・1肺葉を超える) | 84件 |

| 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 59件 |

| 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除による) | 30件 |

| 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除・1肺葉超)(内支) | 21件 |

| 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) | 17件 |

| 胸腔鏡下肺切除術(その他のもの) | 12件 |

| 胸腔鏡下胸膜切除術(醸膿胸膜) | 7件 |

| 胸腔鏡下肺切除術(部分切除) | 7件 |

| 胸腔鏡下肺縫縮術 | 7件 |

| 胸腔内(胸膜内)血腫除去術 | 7件 |

| その他 | 34件 |

| 合計 | 285件 |

2019年(平成31年1月~令和元年12月)の手術実績

| 手術及び処置名 | 件数 |

|---|---|

| 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除・1肺葉を超える) | 122件 |

| 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 64件 |

| 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除による) | 37件 |

| 胸腔鏡下肺切除術(その他のもの) | 27件 |

| 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) | 19件 |

| 胸腔鏡下試験切除術 | 9件 |

| 胸腔鏡下胸膜切除術(醸膿胸膜) | 7件 |

| 胸腔鏡下交感神経節切除術(両側) | 5件 |

| 胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器) | 5件 |

| その他 | 41件 |

| 合計 | 336件 |

2018年(平成30年1月~12月)の手術実績

| 手術及び処置名 | 件数 |

|---|---|

| 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除・1肺葉を超える) | 116件 |

| 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 54件 |

| 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除による) | 35件 |

| 胸腔鏡下肺切除術(その他のもの) | 23件 |

| 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) | 14件 |

| 胸腔鏡下試験切除術 | 7件 |

| 胸腔鏡下胸膜切除術(醸膿胸膜) | 7件 |

| 胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術 | 6件 |

| 胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術 | 6件 |

| その他 | 37件 |

| 合計 | 305件 |

肺癌手術成績に関して

手術適応は一般的に肺癌の臨床病期に基づき決定されて、ⅢA期までの症例に手術が考慮されますが、それ以上の進行肺癌であっても術前治療の効果によっては手術が考慮される場合もあります。実際、大血管やその他の臓器への浸潤がみられても、またリンパ節をはじめとした“転移”がみられても、全身治療や手術を含めた集学的治療により長期生存を果たす患者さんが増加しています。手術に際して、症例の選択は確かに大切ではありますが、早期の肺癌ばかりを選択的に手術すれば成績が良くなり、進行癌の手術を推し進めた場合に治療成績が落ちるのは当然のことであります。言わずもがな、多くの呼吸器外科医は自設の治療成績をあげるために症例を選択しているのではないと思います。ひとりひとりの肺癌患者さんを前に、手術が治療として本当に意味があるのかを見極めることが難しい場合も多い中、治療成績公表によりチャレンジ精神が失われ、助かる進行肺癌が減るようなことがあってはならないと考えます。データの信頼性に関しても、それを検閲する機構が存在するわけではありません。手術成績をみる上で重要な点のひとつは、各病期における成績と全体数に占める早期もしくは進行癌の割合であろうと考えます。今回、1991年から2003年までの肺癌治療成績をあえて載せましたが、データは最新の予後調査により明確な生存期間の判明した症例のみのデータでとなっております。加えて、最近は胸腔鏡手術の発達をはじめとした手術手技の向上があり、また基礎的知見・腫瘍学に根ざした治療法の発達などにより“治療成績”は流動している可能性のあることも付け加えます。

病状に関する説明について

病状および治療内容の説明については基本的に治療を受けられる本人にとし、同意を得て治療を行っています。個人情報守秘の観点から、現在では患者さんの身体およびその情報は基本的に患者さん本人のものであり、御家族含めた親戚の方々のものではありませんので、本人の同意なしに本人以外の方に説明することはありません。本人の同意を得られれば、病状説明などはあらゆる方々に行えます。(本人が隠したいと思われる内容などがある可能性があるためです。)基本的には御本人の責任において御家族、御親戚などへの病状や治療状況の説明は行っていただいております。基本的に病院への電話での病状の問い合わせには応じられませんし、電話で病院から御家族にお話しすることは普通はありませんのでご注意ください。もちろん患者さん本人と同席であるならば、同意を得ているものとして、どのような方々でも説明は入院、外来を問わず行います。ただし、相当の必要性があると判断した場合、医師から御家族の方のみへの説明もすることがあります。また、遠方のご家族に対してメールでの説明も特例としてですが、行います。入院の方については朝8時、夕方5時くらいでの平日回診時、外来では水曜もしくは金曜の外来日昼頃にお話することは可能です。なにかありましたら御家族の方、御親戚の方など積極的に情報をご本人や医師、看護師から聞いて頂きたく宜しくお願いいたします。

肺がんの検診について

肺がんはさまざまな臓器のがんのなかでも早く転移を形成するがんの一つです。早期の肺がんだから大丈夫と他の病院や医院で説明を受けられても、実際はリンパ節や他の臓器に転移がある場合があります。一般には直径1cmを超えると癌の密度が高くなり始め、2cmを超えるとリンパ管への転移が起こり始めると言われています。よって小さいうちに肺がんを見つけるための検診は肺がんの早期発見をする上で大変重要な検査です。しかし、通常のレントゲン検査では肋骨や心臓の陰に隠れて発見できないことが多々あります。

通常のレントゲン検診は絶対的なものではないということだけは認識してください。去年の検診では以上無しと言われたのに、今年の検診では進行がんで手術適応が無いと診断されることも稀ではありません。早期発見のためには通常のレントゲンでは不十分であり、CTスキャンが必要であることを認識しておいてください。レントゲンでは骨や心臓などに隠されて小さながんの発見は難しいことがあります。また、手術前に早期肺がんの可能性が高くても手術で実際切除した肺やリンパ節、胸腔内洗浄液などの病理検査で、進行がんであることも珍しくありません。とにかく、小さい腫瘤が発見されても、大丈夫だからと放置したり、専門医不在の施設で漫然と経過観察することは極めて危険です。なるべく早く専門医のいる病院に受診してください。肺がんを根治するには早期発見・早期治療しかありません。

医療関係者の方へ

患者さんのご紹介について

患者さんをご紹介いただく際は、お手数ですが紹介状のご協力をお願いします。

- 診療の予約・お問い合わせは、患者総合⽀援センターまでご連絡ください。

- 患者さんには、紹介状・保険証・受給者証等をご持参のうえ、午前8時20分から11時20分の間に、紹介患者受付までお越しいただくようお伝えください。

- 緊急対応が必要な患者さんの場合は、当院代表番号(076-237-8211)までご連絡ください。