腎臓内科領域の疾患は、腎生検を施行して初めて診断が可能な疾患が数多く存在します。

写真では、指導医とともに腎生検を施行しています。患者さんには腹臥位になってもらい、エコーガイド下にマキシマルバリアプリコーションで背部より穿刺を行います。

エコープローブの微妙な操作で針先のコントロールが変わってしまうので、術者同士の協力が必要になります。血管が豊富な組織への穿刺を防ぐため、前日にエコーで確認した軌道に沿って針を複数回穿刺し検体を採取します。

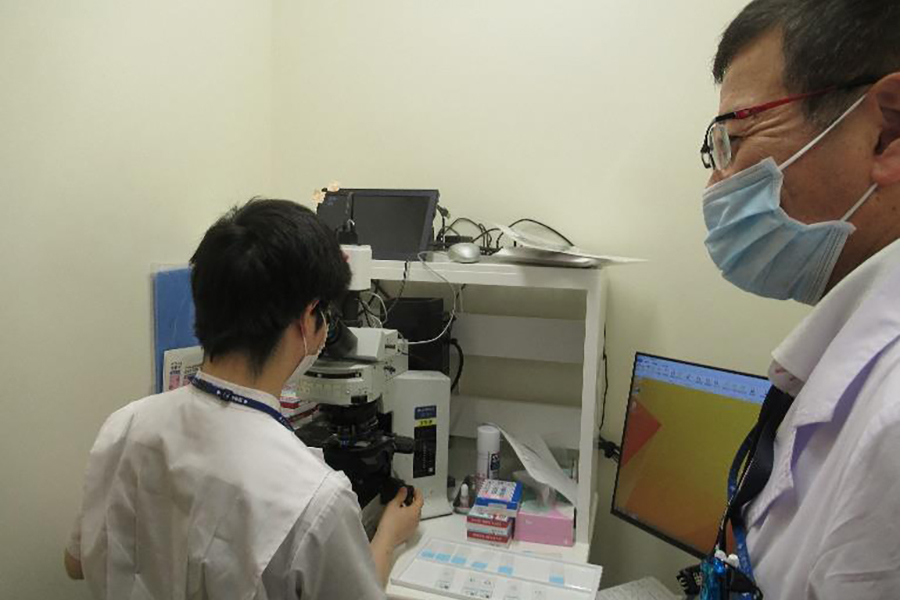

腎生検で得た検体は、光学顕微鏡、電子顕微鏡で観察するほかに、蛍光顕微鏡での観察を行います。この沈着物(IgA、IgG、IgM、C1q、C3、フィブリノゲン)の成分を抗原として、蛍光標識抗体を結合させて観察する方法を蛍光抗体法といいます。沈着物の成分に加えて、係蹄壁に沿って染まっているのか、メサンギウム領域が染まっているのか、線状か、顆粒状かといった沈着様式の情報を文章と写真で記録していきます。

腎臓内科では自分の科だけではなく緊急透析が必要な方に透析ルート確保のためにUKカテーテルの挿入手技を行います。CVカテーテルと似ていますが少し太く、透析が可能なルートになっています。この日は重症筋無力症に対して免疫吸着療法を行うためにUKカテーテルを留置しました。指導医に隣についてもらい、一連の挿入手技を自分でやることができます。